“أرخبيل الغولاغ” وصاحبها سولجنتسين في مهب النسيان

كتب : إبراهيم العريس

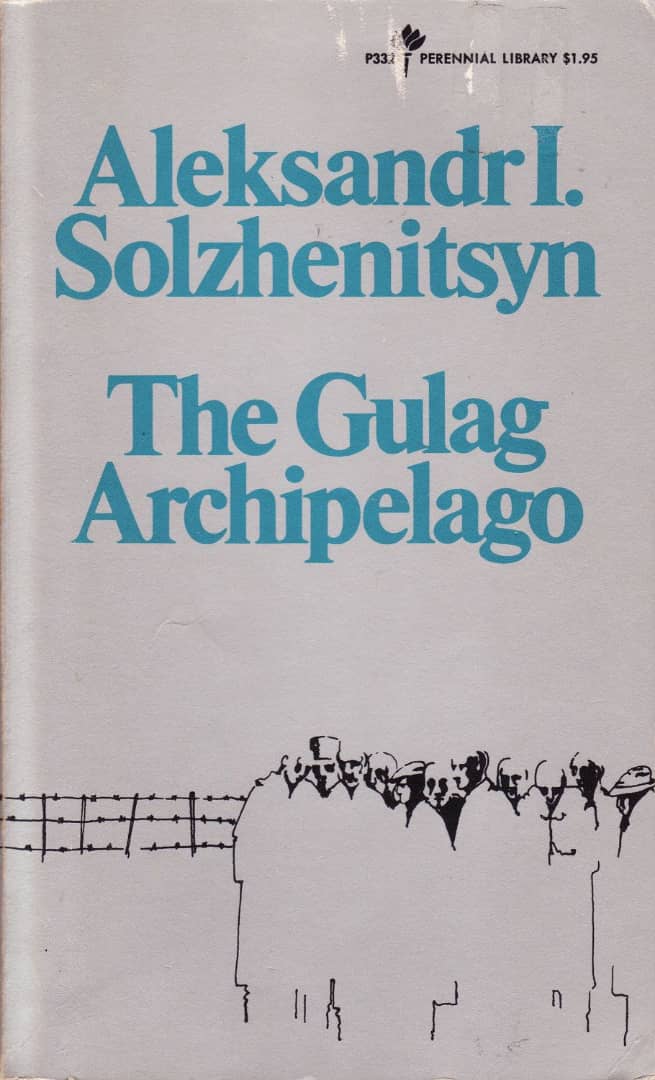

في سنوات السبعين والثمانين من القرن العشرين كان من الطبيعي لأي هاوٍ للأدب الروائي الكبير أن يجيبك حين تسأله عن الرواية المهمة التي يقرؤها قائلاً إنها “أرخبيل الغولاغ” من دون أن يخطئ في تهجئة اسم صاحبها هو الذي قد يخطئ في تهجئة اسم دوستويفسكي. وقد يقول لك إنها رواية “جناح السرطان” للكاتب نفسه.

في تلك السنوات الغريبة ندر إن كان ثمة مثقف لم يقرأ واحدة من تلك الروايتين، لا سيما أولاهما. ومع هذا قد يكون من الصعب القول إن الروايتين كانتا وحدهما ما صنع مكانة وشهرة كاتبهما: ألكسندر سولجنتسين. فالحقيقة أنه من المؤسف لهذا الكاتب الكبير، أن تكون مكانته قد انبنت على مواقفه السياسية وحتى بصرف النظر عن أدبه الذي قورن بأدب تولستوي.

بالنسبة إلينا، نحن الذين كنا على المقلب الآخر في ذلك الحين، فكرياً وسياسياً، ثمة مسألة سولجنتسين وتتلخص في كيفية التوفيق بين إعجاب معظمنا بأدبه وكتابته، وغيظنا من مواقفه السياسية، بل لنقل بالأحرى، من الكيفية التي راحت بها تلك المواقف “تُستغل” في سجالات وضربات “الحرب الباردة” وصراعات الشرق والغرب.

من هنا كنا إذا اجتمعنا نشعر بوخز ضميرنا إن هوجم سولجنتسين في حضورنا، ولم نستطع عنه دفاعاً، كما نشعر بغيظ إن مُدح أمامنا، ونجدنا عاجزين عن المشاركة في ذلك.

في انتظار شفافية غورباتشيف

في الحقيقة إننا اضطررنا للانتظار سنوات بعد ذلك، وشفافية غورباتشيف (الغلاسنوست) التي راحت تضرب “المحرمات” في عهد ذلك الرجل التاريخي مسفرة عن إصدار الروايات المغضوب عليها في موسكو بالذات وبرعاية السلطات قبل أن نكشف عن إعجابنا الحقيقي بألكسندر سولجنتسين، في وقت كان الحظر يُرفع تدريجاً في موسكو نفسها عن روايات لبولغاكوف (المعلم ومارغريتا) وباسترناك (دكتور جيفاغو) ليكتشف كثر أن تلك الروايات المحرمة وغيرها لم تكن تسيء إلى الثورة الروسية بل منعها هو ما كان يسيء

كانت روايات وأشعار ومسرحيات تتساءل فقط عما آلت إليه الثورة والأفكار الكبرى. فتتلقفها دوائر متخصصة في الغرب، وعلى الأقل على ذمة الكاتبة الإنجليزية فرانسيس سامرز التي أصدرت كتاباً عمدة حول هذا الموضوع، فتنشرها وتوزعها على نطاق واسع، وغالباً لدى دور نشر ومؤسسات ممولة من تلك الدوائر لتلبس كتّابها تهم “العمالة للغرب” التي لم تكن لتخطر في بالهم حين كانوا يكتبون.

ولنشر في هذا الصدد إلى أن ترجمة روايتي سولجنتسين إلى العربية، بين أعمال أخرى له ولغيره، صدرت عن دور نشر كنا نعتبرها في ذلك الحين مشبوهة عبر تعاملها مع المؤسسات التي “فضحتها” سامرز في كتابها وعنوانه “من يدفع أجر الزمار”.

يا له من زمن بعيد!

اليوم يبدو هذا كله بعيداً. لكن السيّء في الأمر هو أنه في وقت استعادت أعمال أدبية كثيرة حياتها ورونقها، وبدت قطعاً أدبية رائعة حتى في تصديها للبيرقراطية والستالينية، كان من سوء طالع سولجنتسين أن ألقي به في مهب النسيان مع أن روايتيه اللتين ذكرناهما على الأقل، تفوقان تلك الأعمال من الناحية الأدبية والفكرية.

وفي يقيننا أن السبب يجب أن يُسأل عنه الكاتب نفسه. فهو وعلى عكس زملائه سواء كانوا أكثر أو أقل منه موهبة، ومعظمهم من الصنف الثاني بالتأكيد، لم يكتف بدوره ككاتب تاركاً أدبه بقوته وتعبيره وصدقه وحساسيته، يقول ما ينبغي في ممارسات سلطوية اعتبرت نفسها وريثة الثورة، فاستهلكتها وأودت بها. بل وقع في ذلك الفخ الذي وقع فيه كثر: أراد أن يلعب اللعبة السياسية بالتواكب مع الأدبية.

هكذا تجاوز دوره أديباً كبيراً عليه أن يترك الشعب والقوى المناضلة تقرر مصيرها، باحثاً عن دور صاخب في الحرب الباردة، وهو غير مدرك أن الصادقين والمخلصين يكونون هم أول الضحايا حين تلعب السياسة دورها، وتنتهي مدة صلاحية “المنشقين”.

في صفوف “الرجعية”

من هنا، تبدو مؤسية حكاية ألكسندر سولجنتسين. فهذا الكاتب ذو الإنتاج الغزير، الذي كان يعتبر طوال نحو عشرين عاماً عميداً للكتّاب السوفيات المنشقين، وأكثرهم شهرة في العالم أجمع، صار يعتبر بعدما زال زمن الانشقاق، كاتباً رجعياً شوفينياً، بالتحديد من قبل أولئك الذين مجّدوه طويلاً، وتسببوا في شهرته، ووصوله ذات يوم إلى نيل جائزة نوبل، أرفع جائزة أدبية في العالم.

اليوم، يمكن القول، إن شهرة سولجنتسين قد خبت تقريباً، وإن كتبه لم تعد تبيع من النسخ عُشر ما كانته خلال عصره الذهبي، يوم كان يناوئ السلطات السوفياتية فتمنع كتبه وتطرده، وتسحب جواز سفره، ليترجم ذلك كله نجاحاً وازدهاراً في الغرب. لكن هل يمكن تحديد لحظة معينة للقول إن “الانعطافة” قد حدثت عندها؟

بين السياسة المغرضة والأدب الصادق

من الصعب الوصول إلى تحديد مثل تلك اللحظة. إذ، مع أن سولجنتسين كاتب متميز، ونصوصه، شكلاً ومضموناً، يمكن اعتبارها من أثرى ما أنتجته آداب النصف الثاني من القرن العشرين، من المؤكد أن جزءاً كبيراً من شهرته ومن مكانته يعود الفضل فيه إلى اللعبة السياسية، لا إلى الأدبية.

فهو، إذا كان قرئ على نطاق واسع، ففي معظم الأحيان بوصفه كاتباً معارضاً “منشقاً”، لا بوصفه كاتباً فحسب. ومن هنا فإن مكانته راحت تتضاءل، حتى وصلت الآن إلى حدودها الدنيا، بمقدار ما راحت الأوضاع السياسية في العالم تتبدل.

ومن هنا، يميل البعض، بمن فيهم أولئك الذين اعتادوا الدفاع عن سولجنتسين ومكانته، إلى القول إن بداية البداية لانتهاء “أسطورة” سولجنتسين، كانت عام 1989، يوم أصدر اتحاد الكتّاب السوفيات، توصيته الشهيرة التي تحضّ على نشر كتاب، “أرخبيل الغولاغ”، الرواية التي كانت أصل شهرة سولجنتسين في الغرب، التي سيقول كثيرون إنها كانت أصلاً، علامة البداية لانهيار الاتحاد السوفياتي على المستوى المعنوى على الأقل.

الإرهاب السياسي في بلاد السوفيات

في نهاية الأمر نعرف أن “أرخبيل الغولاغ” كانت ولا تزال العمل الأكبر الذي تحدث عن فظائع الإرهاب السياسي الذي عرفه الاتحاد السوفياتي، وتمتد جذوره إلى ما بعد قيام ثورة 1917. في تلك الرواية، الرائعة أدبياً على أية حال، أتى سولجنتسين يومها ليقول بكل وضوح وقوة، ما كان سلفه باسترناك قاله بشكل خجول في روايته الأشهر “دكتور جيفاكو”.

ومن هنا ظلت رواية “أرخبيل الغولاغ” ممنوعة في الاتحاد السوفياتي منذ انتهى سولجنتسين من كتابتها. وهي، إذ نشرت لاحقاً في الغرب بالروسية قبل أن تترجم إلى عشرات اللغات، تسببت، في العام 1960 في بدء إلحاق الأذى الرسمي بكاتبها، وصولاً إلى طرده من اتحاد الكتّاب بتهمة “العداء الأيديولوجي” للشيوعية.

هكذا، في الوقت الذي كان ملايين القراء في العالم يقرؤون “أرخبيل الغولاغ” ويطلعون من خلالها على وجهة نظر كاتب “روسي” راحوا يقيسون قامته بقامة تولستوي، على الأقل، كان القراء السوفيات محرومين من قراءة ذلك العمل الذي كان يتنطح إلى وصف ما حدث في تاريخهم القريب.

والحال أنه إذا كانت بعض فترات الانفتاح في التاريخ السوفياتي المعاصر أدت إلى نشر أعمال تندّد بالمرحلة الستالينية، فإن مرحلة الثورة وأحداثها ظلّت نوعاً من المحرّمات، ولا يمكن تناولها إلا بالتبجيل. ومن هنا فإن القرار الذي أصدره اتحاد الكتّاب، في مثل هذا اليوم من العام 1989، بنشر الرواية من دون أي رقابة، اعتُبر يومها قراراً ثورياً.

هكذا أتيح لملايين القراء أن يقرؤوا النص المحرّم خلال سبتمبر (أيلول) من العام نفسه وقد نشرته مجلة “نوفي مير” التي كانت أول من بادر إلى نشر أعمال سولجنتسين غير الممنوعة في العام 1962 حين نشرت روايته “يوم في حياة إيفان ديسينوفيتش”، قبل أن تمنع هذه الرواية، هي الأخرى، لاحقاً. نعم، قرار ثوري، لكنه كان في الوقت نفسه نوعاً من “الحكم بالإعدام” الموارب على سولجنتسين.

نقلا” عن أندبندنت عربية