الجريمة التي افترض السينمائي بيتر غريناواي اكتشافها في “دورية الليل”

إبراهيم العريس

لم يكن السينمائي والرسام البريطاني المعاصر بيتر غريناواي يحب الرسام رمبراندت. بل لعله الوحيد بين فناني زماننا الذي صرّح بهذا من دون خوف، غير أن الغريب في أمره هو أنه أكد ذلك مرات ومرات في عام 2007 أي تحديداً في وقت كان يشتغل فيه، على لوحة أساسية من لوحات رمبراندت نفسه هي “دورية الليل”، لكن الأغرب من ذلك هو أن غريناواي لم يشتغل في تلك الفترة على عمل واحد مستقى من لوحة رمبراندت تلك، بل على ثلاثة أعمال حققها في الوقت نفسه تقريباً وراح يعرضها في ذلك العام جامعاً من حولها ردود فعل قوية، سواء إعجاباً أو سخطاً، معيداً الرسام النهضوي إلى الواجهة بعد قرون من رحيله. ومهما يكن من أمر، من المؤكد أن لا رمبراندت ولا لوحته تلك كانا في حاجة إلى فنان من طينة غريناواي لإعادتهما إلى الواجهة. بل ربما نحتاج إلى أن نقول أن غريناواي نفسه كان في حاجة إلى سلفه الفنان الكبير لكي يعود هو إلى الواجهة، لكن هذه حكاية أخرى.

سرّ مخبوء في الثنايا

حكايتنا هنا هي التجهيز، والفيلمان اللذان حققهما غريناواي عن رمبراندت ولوحته. ولنقل أن التداخل كان من القوة بين الأعمال الثلاثة إلى درجة قيل معها إن ما من فنان قديم أو حديث نال من تكريم فنان آخر ما ناله رمبراندت على يد غريناواي، بصرف النظر عن “عواطف” هذا الأخير تجاه الأول. ومن هنا لا بد من أن ننحي جانباً تصريحات الفنان الإنجليزي التي ربما نعتبرها نوعاً من الدعاية للأعمال الثلاثة، ونتوقف عند هذه الأعمال.

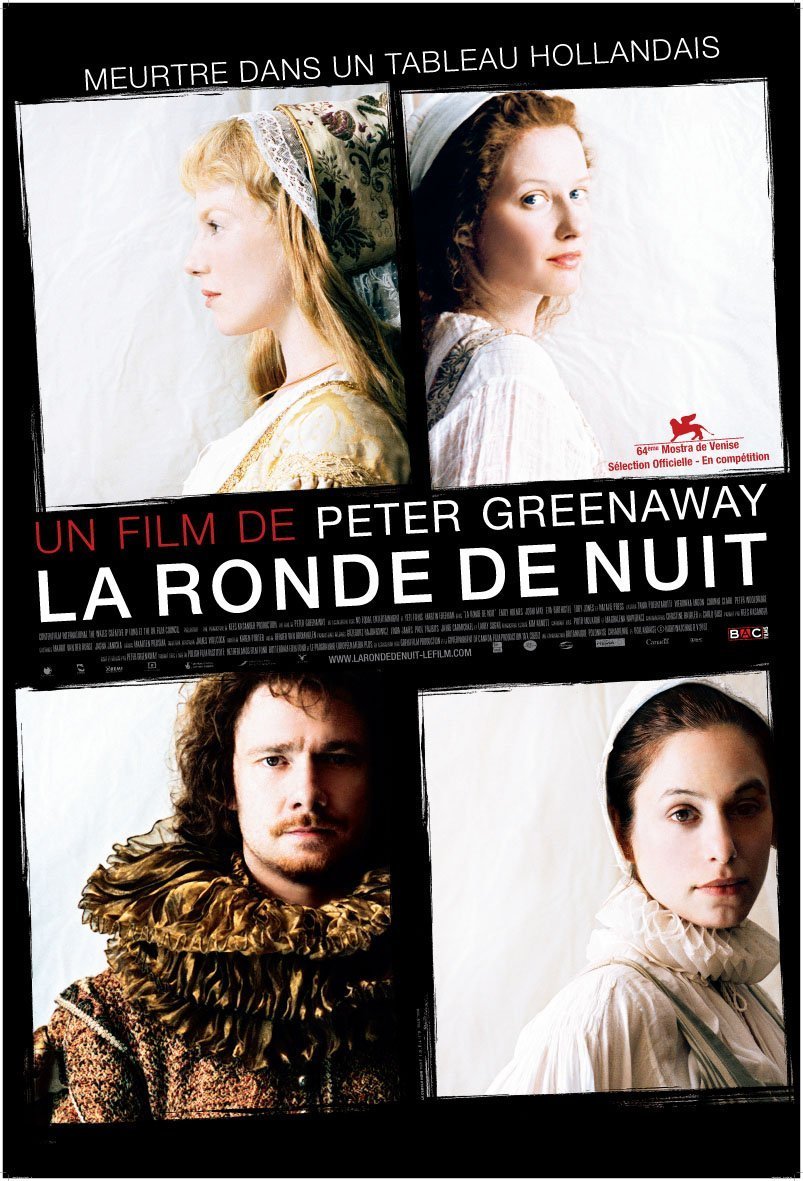

ونبدأ هنا بالتجهيز الذي أقامه غريناواي في متحف أمستردام بناء على طلب إدارته، وهو نوع من عرض للوحة بالصورة والصوت والضوء امتد على صالتين أراد الفنان للمشاهد أن يتجول فيهما وكأنه يعيش داخل مسرحية متحركة. وربما بالأحرى أن يبدو متواطئاً في تلك “الجريمة الغامضة” التي افترض غريناواي أنها تختبئ في ثنايا اللوحة نفسها وحرص رمبراندت على الترميز لها من خلال عدة عناصر بثها هنا وهناك. ولئن كان التجهيز قد رمى إشارات متفرقة حول هذا الأمر وبدا وكأنه تبرير لاشتغال صاحبه على “فنان يكرهه”، فإن حكاية “الجريمة” بدت أوضح في الفيلم الروائي الذي توّج نشاط غريناواي في هذا الصدد. أما الفيلم التسجيلي وعنوانه “إني أتهم الخاصة برمبراندت” تيمناً طبعاً بنص إميل زولا الشهير “إني أتهم” الذي تناول موضوعاً آخر – فقد أتى أشبه بمحضر اتهام يتجول ما بين التجهيز والعاملين في الفيلم الروائي الذي حمل عنوان “رقابة ليلية” انطلاقاً من الاسم الذي تعرف به اللوحة في بلاد الناطقين بالإنجليزية.

جريمة ستبقى من دون عقاب

إذاً فإن الأطروحة التي أراد غريناواي أن يفترضها هنا، تقوم على فكرة أن اللوحة إنما رُسمت بتكليف لرمبراندت من جانب المجلس البلدي – لتعلق في مركز قيادة الميليشيات المحلية في أمستردام – استخدمها الرسام ليبث هنا وهناك في زواياها علامات ومؤشرات تفيد بأن الأشخاص المرسومين، إنما كانوا هنا يتواطؤون لارتكاب جريمة جماعية، ولئن كان هو قد كشفهم فإنه لم يكن قادراً على التصريح لأنهم هم القوة الفاعلة وصاحبة الأمر والنهي، بالتالي ليس في مقدور الفنان إلا أن يستخدم فنه لفضح ذلك، أملاً في أن يأتي من هو بذكائه فيكشف الأمر. ويبدو أن غريناواي خمّن أنه هو المعني. لكن المشكلة بالنسبة إليه كمنت في أنه تأخر كثيراً وحين فعل لم ينتبه إليه أحد! ومرّ فيلمه وجهوده الأخرى مرور الكرام!

وفي انتظار مناسبة أخرى تجعل الأطروحة أكثر صدقية، لا بأس هنا من التوقف عند اللوحة نفسها، اللوحة التي قال عنها باحث هولندي قبل نحو نصف ألفية من الآن: “الحقيقة أن هذا العمل، ومهما كان شأن الانتقادات التي قد توجّه إليه، سيظل حياً بعد أن تنسى اللوحات كافة التي تزعم أن لها قيمة، ذلك أن هذه اللوحة رسمت في شكل بصري وحيّ ومتحرك، يجعل كل اللوحات الأخرى المعلقة إلى جانبها في “الكلوفنيردولين”، أشبه بأوراق لعب”. قد يكون في هذا الحكم الذي أورده صامويل فان هوغشتراتن، في دراسة نشرها في أمستردام عام 1678، شيء من المبالغة في بخس بعض اللوحات المشار إليها حقها، لكنه يبدو صائباً جداً من ناحية تأكيده القيمة التي أُسبغت على لوحة رمبراندت.

ماذا يفعلون حقاً؟

مهما يكن فإن “دورية الليل” (1642) تبدو بحجمها الضخم (عرض نحو 450 سم وارتفاع نحو 380 سم) الأقل ذاتية بين أعمال فنان انطلق في معظم أعماله من الذات، وعرف كيف يرسم نفسه عشرات المرات. فهي، بعد كل شيء، تلبية لطلب رابطة الحرس البلدي. ولم يكن رمبراندت الوحيد الذي كلف رسم لوحة من هذا النوع في ذلك الحين. فالحال أن رابطات الحرس والتجار والصناعيين وغيرهم من أصحاب المهن دأبت على أن تطلب من كبار الرسامين لوحات جماعية تخلّد أفرادها وحضورها وبعض لحظات مجدها. ولعل أهمّ ما عبّر عنه رمبراندت في هذه اللوحة هو الحركة. ذلك أن تأملاً عميقاً في المشهد يقول لنا إن كل الشخصيات المرسومة، تبدو في حركة لا تهدأ. بل إن الكابتن كوك، المتوسط للوحة في الصف الأمامي يفتح فمه بعض الشيء وكأنه يتكلم: إنه يصدر أوامره مدعومة بحركة من يده، إلى معاونيه والأفراد المحيطين به لكي يتحركوا. وهؤلاء في انهماكهم في التحرك استجابة لمطلبه يبدون في لعبة تموّج وتقاطع غريبة، ويأتي الضوء المركّز على الوجوه والثياب والأسلحة وسائر الأكسسوارات، من دون أن يحدد له مصدر، يأتي ليزيد من هذا الإحساس بالحركة، وفي تناقض مع العتمة الكاملة التي تملأ خلفية اللوحة وتحجب مشهد الأبنية القاتمة في الخلف، ومن بينها مبنى الرابطة الذي ستعلق اللوحة نفسها على أحد جدرانه لاحقاً. والحقيقة أن بعد الحركة المتواصلة البيّن في هذه اللوحة هو الذي أعطى بعد قرون من رسمها المبرر الكافي لفنان ورسام وسينمائي إنجليزي من القرن العشرين (بيتر غريناواي) كي يحوّل اللوحة إلى ذلك الفيلم الروائي الذي من المؤسف أنه لم يحقق حين عرض نجاحاً.

غرائب كثيرة للوحة واحدة

مهما يكن، فإن التاريخ ترك لنا إرثاً عن ظروف تحقيق رمبراندت للوحته هذه، واللوحة نفسها ذكرت أسماء معظم الشخصيات الأساسية المرسومة فيها، وجلّهم من أعضاء الرابطة، إضافة إلى أن المكان المصور لا يشكل أي لغز. ومع هذا، فإن أسئلة كثيرة وألغازاً أكثر بقيت. ولا تزال، تطرح وتثير الدهشة إزاء هذه اللوحة. وإلى هذا كله يُطرح سؤال أساسي: هذا المشهد هل تخيّله رمبراندت أم أنه رسمه على الطبيعة حقاً؟ ومشروعية سؤال مثل هذا تأتي من خلال مسألة مهمة، ذلك أن معظم رسامي المشاهد الجماعية في ذلك الحين، كانوا يرسمون الشخصيات المتعددة واقفة بعضها إلى جانب البعض الآخر، أو جالسة من حول طاولة، وغالباً في ديكورات داخلية. أما هنا، فإن رمبراندت جعل الديكور خارجياً، وجعل الشخصيات المرسومة تتقاطع في حركتها أو في علاقة كل شخصية منها بالشخصية التي تجاورها أو تبعد عنها قليلاً. ويبدو واضحاً أنه، باستثناء شخصية أو اثنتين (الطفلة القزمة وحامل الرمح العمودي الأول إلى يسار اللوحة)، لا يبدو أي من الشخصيات كأنه يعبأ بالرسام المشاهد الذي يرسم ذلك المشهد.

في الحركة… لغز

هذه اللوحة التي رسمها رمبراندت وكان في قمة مجده، في السادسة والثلاثين من عمره، لم يعطها هو الاسم الذي عرفت به (دورية الليل)، بل كان اسمها “فرقة الكابتن فرانس باننغ كوك”، أما اسمها الآخر فقد أطلق عليها منذ إعادة اكتشافها في القرن التاسع عشر. علماً أن رابطة الحرس البلدي التي أوصت الرسام عليها، لم تكن راضية عنها أول الأمر، إذ كان يصعب عليها فهم مقدار الحركة والتداخل بين الشخصيات. وأكدت الطابع الانساني لزمن – هو زمن رمبراندت – كان الإنسان قد بدأ يعي فيه ذاته وموقعه. ولعل رمبراندت، في تأكيده هذا، كان الأكثر رسماً لنفسه بين الفنانين – إلى جانب مواطنه فان غوغ -، وكذلك لمشاهد زمنه، إضافة إلى المشاهد التاريخية والدينية والأسطورية. وواضح أن “دورية الليل” تكاد تلخص كل ذلك ومن هنا استثارت اهتمام بيتر غريناواي ولكن… ليس قدرته على الإقناع.

نقلا” عن أندبندنت عربية