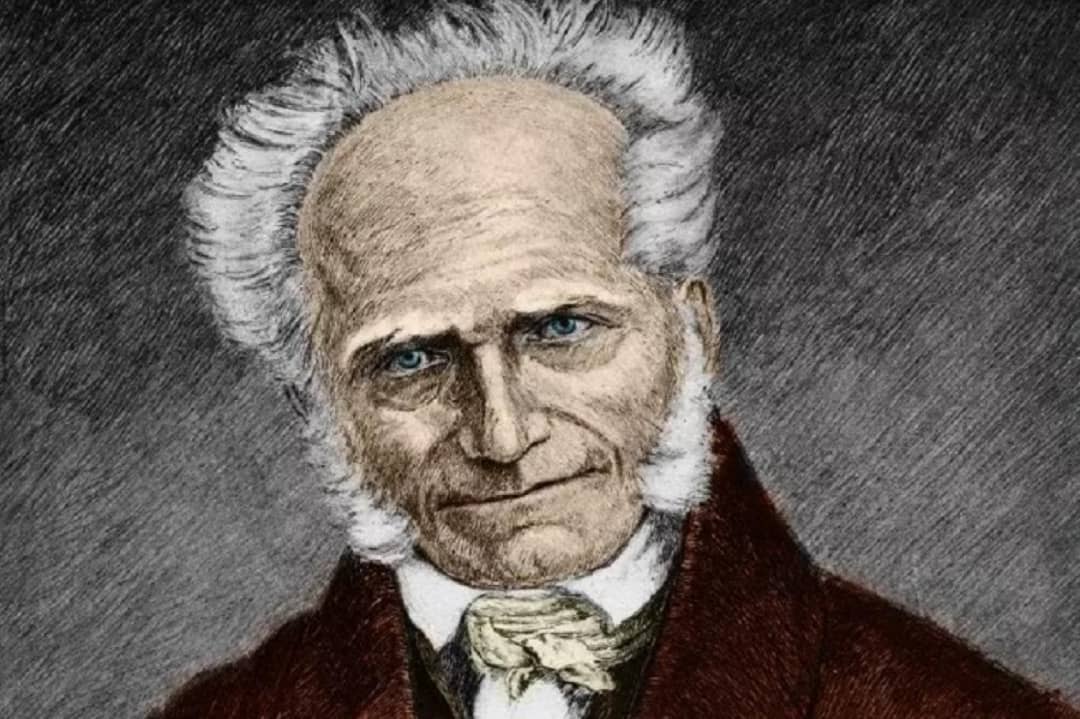

شوبنهاور يعتبر أن الإرادة هي الحقيقة وبواسطتها يمكن أن نتعرف على العالم الخارجي

كتب : عماد الدين الجبوري

تناولنا في الحلقة السابقة (6) رؤوس المذهب الوجودي، من مؤسسه سورين كيركيجارد وفردريك نيتشه إلى مارتن هيدجر وجان بول سارتر وألبير كامو، فالمعرفة عندهم لا ترتكز على “الأنا” الفردية في فهمنة الواقع الخارجي فقط، وإنما تعمل في تغييره أيضاً.

من شوبنهاور إلى راسل

يرى آرثر شوبنهاور (1788- 1860) أن الإرادة هي الحقيقة، وبواسطتها يمكن أن نتعرف على العالم الخارجي، الذي لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طبيعة الأشياء الحقيقية فيه إذا بدأنا البحث منه، والعكس هو الصحيح، إذ علينا أن نعرف طبيعة عقولنا أولاً، بعدها نظفر بمعرفة الواقع الخارجي. والعقل الواعي الذي جوهره الفكر والإدراك، يعد ثانوياً بالنسبة إلى الإرادة، والإنسان مسوق بإرادته من دون عقله، فالإرادة قوة حيوية مكافحة ومثابرة، وفاعلية من تلقاء نفسها، ورغبة توجه الإنسان بما يتلقى من الأوامر.

إن “هذه الإرادة كشيء في حد ذاتها، لا نعرفها إلا في فعل الإرادة ومن خلاله، وبذلك فإننا غير قادرين على قول أو تصور ما هي عليه، أو ما تفعله بعد توقفها عن أداء هذا الفعل. لذلك، فإن إنكار الإرادة لتحيا بالنسبة لنا، فنحن ظاهرة الإرادة والانتقال نحو العدم”. (مقالات وحكم، طبعة إنجليزية). وكذلك في المعرفة الماورائية، إذ يقر شوبنهاور “أن الخطوة الأولى في المعرفة الرئيسة بالماورائي هي الإرادة، التي نجدها بداخلنا”. (العالم كإرادة وفكرة، ج 3، طبعة إنجليزية).

وبحسب مفهوم شوبنهاور، فإن العقل ليس أكثر من أداة أنتجتها الطبيعة لتخدم إرادة الفرد، والقصد منه أن يتعرف الأشياء بمقدار ما هي دوافع للإرادة، لا أن يسبر غورها أو يفهم حقيقة وجودها. أما الإرادة فهي العنصر الوحيد الدائم الثابت في الإنسان، إذ تعمل على توحيد مشاعره وربط أفكاره وآرائه بعضها ببعض، والجمع بينها في وحدة متناسقة دائمة.

إن عمل الإرادة وحركة الجسم ليسا شيئين مختلفين تفرق بينهما تفرقة موضوعية، ويتحد أحدهما بالآخر لرباط السببية، أي أن ما بينهما من صلة هو صلة العلة بالمعلول، بل هما شيء واحد، مع أنهما يحدثان بطرق مختلفة تماماً. ومما يفرق بين العقل والإرادة أن الأول يتعب، أما الثانية، فتواصل نشاطها في حالة اليقظة والنوم.

وبما أن الإرادة هي جوهر الإنسان، فما يمنع أن تكون جوهر الحياة بكل صورها أيضاً. فإذا كان سؤال ديفيد هيوم، ما السببية؟ أجاب شوبنهاور، بأنها الإرادة، وعن حل معضلة كانت “الشيء في ذاته”، جواب شوبنهاور هي الإرادة، وهكذا. فالإرادة هي الحقيقة النهائية، وكنه جميع الأشياء، وما لم نفهم العلة على أنها إرادة، سنبقى نردد ألفاظاً غامضة مثل القوة والجاذبية وغيرهما.

وعلى الرغم من أهمية الإرادة في التحصيل المعرفي، بيد أن تشاؤمية شوبنهاور تطغي عليها، إذ كلما ازدادت ظاهرة الإرادة كمالاً ازداد العناء وضوحاً. فالنبات لا يكون فيه الإحساس قد تم، لذلك فلا ألم، بينما يعاني الحيوان مقداراً من الألم وفق تكوينه، ويزداد كلما نما العقل والإدراك بحسب اقتراب المعرفة من الدقة، حتى يصل إلى ذروته العليا في الإنسان، الذي كلما تعمقت معرفته واشتد ذكاؤه يزداد إحساسه بالألم.

ومعنى هذا، أن زيادة المعرفة تؤدي إلى زيادة الشقاء في الإنسان، إذ ليس بمقدورنا أن نعرف الحياة معرفة تامة، ولا بإمكان العقل أن يلم بكل أنواع الألم وصنوف العذاب. وهذه التشاؤمية المفرطة تتصل بالوضع النفسي والحياتي إلى شوبنهاور أكثر منها في بحثه الفلسفي، أو لنقل انعكست سلبيتها على عقليته الفلسفية.

وتناول هنري برجسون (1859- 1941) فكرة الحياة أساس الوجود، التي طرحها شوبنهاور، وتشعب فيها فوجد أن جوهر الحياة وروحها ينحصران في الزمان أكثر مما يتعلقان بالمكان، فالزمان هو تراكم صور كونية بعضها فوق بعض، من بدئه الأزلي، وتضخم بالتدريج حتى كون الزمان الحاضر. وبما أن الزمان عبارة عن مجموع الصور التي مرت على الوجود، لذا يستحيل أن يكون المستقبل مشابهاً للماضي، لأن كل خطوة زيادة تضاف إلى تلك الحزمة المتراكمة، وفي كل دقيقة ينشأ شيء جديد ليس نتيجة لمقدمة سابقة، ولكنه خلق خلقاً، ولا يمكن استنتاجه قبل حدوثه، فالتغيير سنة الحياة ومن شروط صفاتها.

وعن الفهم وتحصيل المعرفة، يوضح برجسون، أن العقل والمخ ليس شيئاً واحداً، مع أن الإدراك العقلي يعتمد على المخ، ولكن اعتماداً جانبياً غير أساسي، كما نعلق الملابس على الحمالة، إذ تبقى عالياً ما دامت الحمالة مثبتة في مكانها، وتهوى إذا سقطت، وهذا لا يدل على أن الملابس والحمالة شيء واحد. بالنسبة إلى المخ فهو مجموعة من التصورات وردود الأفعال، أما الإدراك، فهو القوة التي تختار من بين تلك المجموعة ما تريد.

إن الاعتقاد السائد بأن العقل والمخ هما شيء واحد، ربما يعود إلى تطور الذكاء تجاه الأجسام المادية، فجرى الارتباط الذهني بين العقل والمادة، إلا أن هذا الذكاء الذي يكشف لنا عن العلاقات التي تصل المظاهر الكونية بعضها ببعض، عاجز كلياً عن إدراك الامتداد الزمني وما يتعرض فيه لتلك المظاهر من تغير وخلق. فالذكاء لا يفكر في الصور المادية، وليس بمقدوره أن يدرك ما في الكون من حياة، لأنه يلتقط صوراً متلاصقة بعضها إثر بعض بشكل متتال، فصورة الكون في هذه اللحظة تعقبها صورته في لحظة تليها، ثم ما بعدها، وهكذا دواليك.

ومن خلال هذا التتابع الصوري، يتألف مجموع الحقائق الخارجية من أول الماضي إلى آخر المستقبل. ولكن الصور تبقى مستقلة في الذهن، لا يتناولها الاستمرار أو الحركة التي تربطها جميعاً، على الرغم من أن الحياة ليست إلا في وصل هذه الصور المجزأة.

كما أن “المدة الداخلية هي الحياة المستمرة للذاكرة، التي تطيل الماضي إلى الحاضر، إما أن تحتوي الحاضر في داخلها بشكل متميز عن الصور المتنامية باستمرار نحو الماضي، أو على الأرجح مما يظهر من خلال التغيير المستمر في الجودة كلما كان أثقل وأثقل. إذ نحمله ونجره وراءنا مع تقدمنا في السن. ومن دون هذا البقاء من الماضي إلى الحاضر لن تكون هناك مدة، بل لحظية فقط”. (مقدمة في الماورائيات، طبعة إنجليزية).

أما دور العقل هنا، فإنه مثل الشريط السينمائي الذي يلتقط عدداً من الصور المتلاحقة، لا حياة في كل واحدة منها، فإذا دبت فيها الحركة والاستمرار، واتصل بعضها ببعض، كونت حياة أو شيئاً يشبه الحياة، ولن يكون في هذه الصور التي تصلنا عن طريق الحواس شيء من الحياة، حتى يتناولها تيار الحركة الدائم الذي يربط أشتاتها، ويكون منها حقيقة واحدة يطرأ عليها التغير والتبدل كلما مرت عليها فترة زمنية.

وعلى الرغم من أن كل صورة حسية جزء من الحياة، بيد أن مجموعها لا يكون مجموعة الحياة، حتى يتحقق في أجزائها شرط الاتصال والربط، كما في الحياة والمظاهر الطبيعية، إذ ليست الحياة هي مجموعة المظاهر الطبيعية، مع أن تلك الظواهر هي الجزئيات التي تتكون منها الحياة.

ويصل برجسون إلى الاستنتاج الآتي، أن العقل ليس هو الأداة الصالحة لإدراك الحياة، فذلك فوق مقدوره وأكثر مما يستطيع، فالعقل والحواس آلات للتجزئة، والغاية منهما تيسير الحياة لا تصوير الوجود. وبما أن المعرفة الحقيقية هي التي تتمشى مع الوجود في تحوله، وتتغلغل في بواطن الأشياء وتحسها مباشراً، فالبصيرة وحدها هي الأداة الصالحة لذلك النوع من المعرفة المباشرة، لأنها حاسة الحياة التي تنقل إلينا الوحدة الحيوية التي تربط أجزاء الوجود.

في الواقع، إذا جعل شوبنهاور الإرادة عقلاً فوق العقل، فإن برجسون باسم الحياة هاجم العقل وجعل البصيرة بديلاً له، في حين أن البصيرة الباطنية عرضة للخطأ كما الحواس، فكيف وثق بأحكامها؟

وعلى خطى النهج اللاعقلاني عند شوبنهاور وبرجسون يسير برتراند راسل (1873-1971)، الذي يرى أن المعرفة الحقة هي البحث في المعارف التي تتصف بأكبر درجة ممكنة من اليقين إذا قورنت بغيرها من المعارف المألوفة. بمعنى، أن المعرفة اليقينية التي نقيم عليها المعرفة الإنسانية يكون قياسها وفقاً إلى غيرها من المعارف العامة الشائعة، وبذلك يمكننا اعتبار المعارف اليقينية التي نبحث عنها أساساً قوياً لما يبقى لدينا من معارف الإنسان، التي يصلها الشك بسهولة أكثر مما تصل إلى ذلك الأساس.

إن “ما يعد معرفة يكون من نوعين: الأول، معرفة الحقائق. والثاني، معرفة الروابط العامة بين الحقائق. بيد أن الربط الوثيق للغاية مع هذا التمييز هو شيء آخر. إذ هناك معرفة يمكن وصفها بأنها (انعكاس) و(معرفة المعرفة) التي تتمثل في القدرة على التعامل”. (المعرفة الإنسانية، مداها وحدودها، طبعة إنجليزية).

وبما أن المعارف العامة هي مجموعة هائلة، لذا يحاول راسل إدخال شيء من التنسيق والتنظيم عليها من خلال تصنيفها وفق درجات اليقين فيها، إذ كلما ازدادت درجة اليقين بها تكون قضاياها من الأسس اليقينية التي نقيم عليها بناء المعرفة الإنسانية، أما القضايا التي لا تتصف بدرجة كافية من اليقين فهي فرعية أو مشتقة من القضايا الأساسية. ويستعين راسل بالشك المنهجي الديكارتي في عملية التنسيق لهذه المجموعة المعرفية، ليفرز القضايا التي تعسر على الشك، ثم تليها باقي القضايا مرتبة بحسب صمودها للشك المنهجي.

ويرى راسل، هناك نوعان من القضايا التي لا يطالها الشك، القضايا المنطقية والرياضية، والقضايا الأساسية التي تصف ما ندركه بالحواس مباشرة، وموضوعها خبرة حسية مباشرة، مثل انطباعات اللون على العين أو اللمس على سطح الجلد وغيرها.

ومفهوم راسل عن المعطيات الحسية، أنها الوحدات الحسية البسيطة التي تنحل إليها الأجسام والأحداث العقلية، ويعدها الوحدات الأولى التي تتكون منها الأجسام، وأن قضاياها أساسية. كما يوحد راسل بين المعطيات الحسية والاحساسات، فلا فارق فيما بينها بل إنهما شيء واحد، فالوحدات الأساسية للمادة ليست الذرات بل الإحساسات. ومن هنا، يدعو راسل إلى الاستغناء عن الذات بوصفها مقوماً من مقومات العالم الفعلية، فإدراك المعطيات الحسية وفعل الإدراك يعد فعلاً ذاتياً يخص المدرك وحده.

والإدراك الحسي، في نظرية المعرفة عند راسل، يعطيه معنيين اثنين: واسع وضيق، الأول، يشير إلى خبراتنا الحسية عامة، بما فيها العوامل الإضافية التي تدخل في تكوين هذه الخبرات، مثل الذاكرة والمخيلة والتجارب السابقة والأفكار المسبقة وقدرتنا على الاستدلال أو التأويل أو التفسير وغيرها. أما الثاني، فيدل على النواة الحسية التي ندركها مباشرة بمعزل عن جميع العوامل الإضافية، فهي خالصة لا شائبة فيها ولا يمكن أن يتطرق إليها الشك، ندركها مباشرة من غير الاستعانة بأي عامل يدخل في تكوين مدركاتنا الحسية.

وعلى الرغم من أن إدراكنا للأجسام يبدو سابقاً على إدراكنا للمعطيات الحسية الخالصة من حيث الترتيب الزمني، فالحياة اليومية التي نعيشها منذ الطفولة في عالم من الأشياء المادية، وليس في عالم من المعطيات الحسية الخالصة، وإدراكنا لهذه الأشياء لا يكون مجرداً عن الذكريات والتوقعات والاستدلالات، إلا في حالات نادرة جداً، وأن تحليلنا إلى خبراتنا الحسية لكي نفهم طبيعة المعرفة والخبرة الحسية بشكل عام، ولكن الإحساسات أو المعطيات الحسية سابقة على الأجسام من حيث سياق التحليل المنطقي، فعندما نحلل خبراتنا الحسية نجد أن معطيات هذه الخبرات هي البسائط الأولى التي ينتهي إليها التحليل كما ينتهي عندها، وكذلك نجد أنها الوحدات الأولى التي تتركب منها الأجسام، والتي نراجع عليها كل معارفنا الخاصة بتلك الأجسام لنتحقق من صوابها أو خطئها.

ولقد خلط راسل في مسألة سياق الأسبقية بما يخص الزمن والتحليل، إذ سيّر الجانب التحليلي على حساب الجانب الزمني. فالمعطيات الحسية التي جعلها سابقة على الأشياء المادية وفق السياق التحليلي، فلا يوجب ذلك أن تكون سابقة عليها في الترتيب الزمني أيضاً. وربما يعود ذلك إلى رفض راسل إلى الفكرة التقليدية التي تنص على أن الأشياء تتألف من جوهر خارج نطاق حدود الخبرة الحسية، فهو يروم إلى تفسير المعرفة بعيداً عن هذه الفكرة السائدة، فأخطأ هنا، وأصاب في مواقع أخرى. وهذه مجمل أفكار وآراء راسل وباقي الفلاسفة الذين ذكرناهم في نظرية المعرفة.

نقلا” عن أندبندنت عربية