ممدوح فراج النابي

في الحقيقة تعاني المجتمعات الحديثة من ظواهر متعددة، ظن إنسان القرن الحادي والعشرين، أنها من رواسب الماضي ومن ثم لا وجود لها في عصره الجديد، لكن مع الأسف استمرت هذه الظواهر، بل أخذت صورها تتواءم وتتشكل مع مستجدات العصر الجديد، ومن هذه الظواهر ظاهرة العنف التي ارتبطت منذ القدم بالمجتمعات البدائيّة، حيث كان العنف دنيويّا ومرئيّا، بل عنصرا مهما في الممارسة الاجتماعيّة وعمليات التواصل، إلا أنها تجاوزت هذه المجتمعات إلى المجتمعات الحداثية وما بعد الحداثية.

يحكي تيري إيجلتون (1943) في كتاب “عن الشر” حادثة صغيرة حدثت في شمال إنجلترا، مفادها أن طفلين صغيرين في العاشرة، قاما بتعذيب طفل أصغر منهما في السن، ثم قتلاه. هذه الحادثة التي تجسِّد عنف الأطفال (أو الشر بتعبيره) المستتر، قادته إلى أن يبحث في النصوص الأدبية وغيرها، عن أصل هذا الشر الكامن في النفوس تحت طبقات من البراءة، والمظاهر الخادعة، وعن دوافعه، فقدم دراسته الفاتنة التي تعكس أولا وقبل كل شيء، وعي المثقف العضوي (بالمفهوم الجرامشي) بمشكلات مجتمعه، وانكبابه على البحث والتقصي في سبيل الوصول إلى أسباب الظاهرة/ المشكلة، ثم العمل على حلها، أو على الأقل لفت الانتباه إلى أضرارها، كي يلتفت المتخصصون لدراستها.

وهذا الفعل، مع الأسف، غير موجود في ثقافتنا العربية، حيث العنف استشرى في كل نواحي الحياة، وصار يُمارس كفعل يومي بامتياز، بين الكبار والصغار، جهرة وأمام الجميع دون رادع، ومع هذا فمازال العلماء والباحثون يعيدون مقولات الغرب، ويرددونها عن هذه الظواهر، مع إن واقعنا وفقا لهيمنة منظومة القيم والأخلاق التي يكفلها الدين، والعادات يقلل من شيوع مثل هذه الآفات الخطيرة، وهو الأمر الذي يستوجب إلى جانب صرخة الاحتجاج، عقلية مبصرة تحلِّل وتعالج مثل هذه الظواهر المنتشرة وأبرزها العنف، كما هو متجسد في القتل أمام الناس، أو القتل لأتفه الأسباب، والتنمر الذي يصل إلى حد الانتحار.

إن القول باختفاء العنف، مثله مثل ظواهر أخرى، عن الوجود مع بزوغ إشراقة العصر الجديد، صار بمثابة الشائعة، فمع الأسف لم تتخذ الحداثة موقفا عدائيّا من العنف، بل، وهو الراجح، أن كل نظام اجتماعي يستدعي شكلا خارجيّا للعنف يتناسب معه. مع بعض الاختلافات التي تمليها طبيعة العصر ومستجداته.

الكتاب يسعى لإظهار الاختلافات بين رؤى الفلاسفة في مفهوم العنف وربطه بالسلطة ودوافع استخدامها له

ففي عالم اليوم على سبيل المثال يتحوّل العنف من المستوى المرئي إلى اللامرئي، من الواجهة إلى الانتشار الفايروسي الواسع، من القوة الغاشمة إلى القوة الوسيطة، من الحقيقي إلى الافتراضي، من البدني إلى النفسي، من السلبي إلى الإيجابي.

اللافت للانتباه أن العنف يصبح لا مرئيا تماما في الوقت الذي يتحد فيه مع نقيضه، الحرية، فالنظام العالمي الجديد يوهم أفراده بالحرية، وفي الوقت ذاته يخضعهم لأقصى درجات العنف، وهو العنف الذي تمارسه الذات على نفسها. كما يفسح عنف السلطة الطريق أمام عنف نظامي عصي على التحديد، غير مرئي، يتخفى لأنه أصبح جزءا من المجتمع.

استشرى العنف الذي كان اليونانيون يطلقون عليه “الضروري أو الذي لا غنى عنه” بطريقة لافتة، لا فقط العنف الذي تمارسه السلطة على معارضيها، كسلطة قائمة بحد السيف (بتعبير فوكو) والتي تقوم به أجهزة السلطة الأيديولوجية، كنوع من “الاستيلاء على الحياة” في محاولة لتتويج قمعها، وهو الوجه الأكثر بروزا ونفورا، إلى درجة أن قُرنت السلطة بالعنف (بورديو) مع أنهما يتعارضان (حنة أرندت)، وحين يحكم أحدهما مطلقا فإن الآخر يغيب ضرورة.

كما إن خطر العنف على السلطة لا تخطئه عين، فهو قادر على تدميرها وعلى العكس لا يخلقها، وقد يلجأ إليه الحاكم (باعتباره ممثلا للسلطة) كتعويض لفقدانه سلطاته، وممارسة العنف عنده أشبه بالمحاولة اليائسة لتحويل العجز إلى قوة.

وهناك من اقترح كبيير بورديو العنف الرمزي كبديل للسلطة للمحافظة على نظام الحكم دون الحاجة إلى استخدام العنف الجسدي، فهو يعمل على استقرار علاقات السلطة بشكل فعال للغاية، لأنه يجعلها طبيعية.

ازداد عنف السلطة ضد شعوبها، خاصة بعد الحركات الثورية للكثير من الشعوب بسبب غياب الحريات والدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أو حتى بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة على نحو ما شاهدنا في كازاخستان مؤخرا، وهو ما واجهته السلطة بعنف مفرط، هناك أيضا العنف الذي راح يمارسه الأفراد ضد الآخرين، وهو ما وصل إلى التنمر، الذي ينتهي بأحداث كارثية على نحو الفتاة المصرية بسنت التي انتحرت من جراء ما مورس عليها، أو ذلك العنف الذي مارسه حرّاس الفضيلة على المدرِّسة التي رقصت أثناء نزهة مع زملائها، فجلدها أوصياء الرب.

وهناك العنف الطبي الذي يمارسه أطباء موالون دائما للسلطة، على نحو ما حدث في سوريا في ثمنينات القرن الماضي، وما تكرّر الآن من خلال نموذج الطبيب السوري علاء موسى الذي يحاكم في ألمانيا على جرائم ارتكبها أثناء الثورة السورية، وغيرها من صور تؤكد أن العنف ظاهرة تكاد تكون مرضية في الأساس، ومن ثم وجب دق ناقوس الخطر.

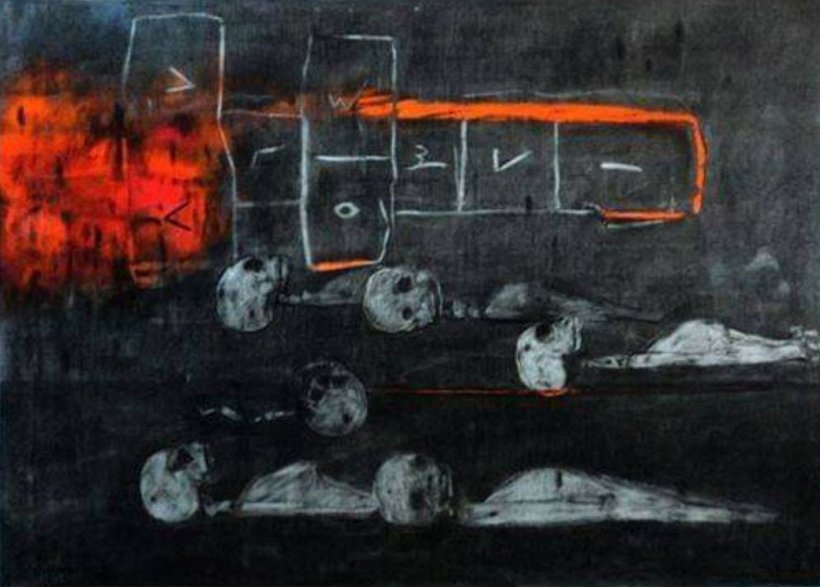

صور العنف

كل الذوات يحكمها عنف من نوع ما

في ضوء الأفكار السابقة يدور كتاب الفيلسوف والكاتب الكوري الجنوبي، والخبير في الدراسات الثقافية، الأستاذ بجامعة برلين- ألمانيا، بيونغ شول هان “طوبولوجيا العنف” ترجمة بدرالدين مصطفى، 2021 دار معنى للنشر والتوزيع. الكتاب يدور حول ظاهرة العنف من ناحية المظاهر المادية متناهية الصغر للعنف، والتي تتّخذ شكل السلبية، وتتطور عبر علاقتي الشد والجذب بين الذات وغيرها، وبين الداخل والخارج، وبين الصديق والعدو. وهي تتّخذ شكلا عسكريّا في أحد أطورها. يستعرض فيه علاقة العنف بالدين، والهوية والسلطة، مستعرضا لآراء الفلاسفة بدءا من أرسطو وصولا إلى فوكو وجيل دولوز، وجورجيو أغامبين.

المؤلف يؤكد أن العنف قديم، وقد تمثّل في المجتمعات القديمة على شكل التضحية والدم، والعنف الأسطوري للآلهة الغيورين والمنتقمين، والعنف القاتل لفرض السيادة، وعنف التعذيب والعنف الدموي إلى درجة القتل، والعنف الفايروسي للإرهاب.

كما يمكن للعنف الجسدي متناهي الصغر، أن يعبِّر عن نفسه بوصفه عنفا لفظيّا.

وقد يسبّب العنف السّلبي المبني على استخدام اللغة المؤذية، قطع العلاقات الزوجية أو تشويه السّمعة أو إلغاء التقدير، وهو يختلف عن العنف الإيجابي الذي يُمارس دون أن يكون في موقع العدو، وينشأ من الإغراق في اللغة والتواصل والإفراط في المعلوماتية والتراكم في اللغة والاتصال والبيانات، ويرى المؤلف أن العنف الإيجابي قد يكون أكثر كارثية من العنف السلبي لأنه غير مرئي.

يتكون الكتاب من قسمين أساسيين، الأول بعنوان “ماكرو فيزياء العنف” ويحتوي على موضوعات مثل: طوبولوجيا العنف، وأركيولوجيا العنف، وسيكولوجيا العنف، وسياسات العنف، وأخيرا المنطق الشامل للعنف، أما القسم الثاني فجاء بعنوان “ميكرو فيزياء العنف” واشتمل على مباحث: العنف النظامي وميكرو فيزياء السلطة، وعنف الإيجابيّة وعنف الشفافية، والوسيط هو عصر – الكتلة، والعنف الجذموري، والعنف العالمي، وأخيرا الإنسان الحر.

يقدم المؤلف مقاربات عن كافة أشكال العنف بدءا من العنف الإلهي والأسطوري (كارل سميت) والرمزي (بورديو) والبنيوي (لغالتونغ) والعنف الجذموري (دولوز) الذي ينتشر خارج نطاق السيطرة، والموضوعي (جيجك) والأخير يوازي العنف السلبي الذي تمارسه الطبقة الحاكمة على المحكومين كما هو عند جيجك، والعنف الفايروسي الشبحي (بودريار) والذي يمثّله الإرهاب.

كما يسعى إلى إظهار الاختلافات بين رؤى الفلاسفة في مفهموم العنف، وربطه بالسلطة، ودوافع استخدام السلطة له، والاعتراضات من قبل فالتر بنيامين ومن قبله شميت عن تذرّع السّلطة بالعنف، كما يفرّق بين العنف الإيجابي والسلبي، ويرى أن العنف الإيجابي أكثر كارثية من العنف السلبي، لأنه يتقنع بقناع الحرية، كما إنه يفلت من المقاومة المناعية نتيجة ما يظهره من إيجابية.

ويعدّ هذا العنف سمة من سمات مجتمعات الإنجاز الحديث المتأخرة، فلا قيمة للقهر التأديبي كتكسير العظام اجتماعيّا (مجتمع السيادة)، وتشويه الأجساد (المجتمع التأديبي)، فالمجتمع الحديث محكوم بعنف الإيجابية، يكون الشخص سجينا ومراقبا في آن واحد، ومن ثم يتعذر تمييز الحرية عن القهر، ويمثّل الاكتئاب أحد أبرز معالمه المرضية.

قديما كان اليونانيون ينظرون إلى التعذيب والقدرة على تحمله، بوصفهما نوعا من المصير أو قانونا من قوانين الطبيعة، أي أن ثمة مجتمعا يقبل العنف الجسدي كوسيلة لتحقيق غاية، فالعنف الخارجي يحرِّر النفس مما يثقلها، لأنه يعمل على تفريغ الكبت والمعاناة، وبذلك يضمن ألا تدخل النفس في عداء مع نفسها في مناقشات داخلية لا نهائية.

وقد ساهم العنف الدموي ومسرحته الوحشية بشكل كبير في ممارسة السلطة والسيطرة.

والمتأمل لممارسات السلطة في العصور القديمة (الرومانية مثلا) التي أخذت في عرف الجماهير شكلا ترفيهيّا على نحو المصارعة الرومانيّة، أو عمليات إعدام منتصف النهار، والموت بالسيف والإحراق بالنار، وكذلك إلقاء المجرمين إلى الحيوانات المفترسة الجائعة، يرى أن هذه الممارسات كانت أشبه بحيل دفاعية لإشباع دوافع الجماهير العدوانية، وفي الوقت ذاته كانت شكلا من تأكيد سلطة السيف، وعنصرا هاما من عبادة الإمبراطور، فاستعراض العنف القاتل يُظهر قوة الحاكم وجبروته.

المؤلف يقدم مقاربات عن كافة أشكال العنف بدءا من العنف الإلهي والأسطوري والرمزي والبنيوي والموضوعي وغيرها

كما تؤكد هذه الممارسات أن العنف لم يكن عارا ليتوارى، بل على العكس تماما كان مرئيّا واضحا وضوح الشمس، أو صامتا بل بليغا ومشبعا بالدلالة، ومن ثم كان العنف، في الثقافة القديمة، مكونا أصيلا في عمليات التواصل الاجتماعي.

وعلى العكس تماما في مرحلة الحداثة، نُزعت الشرعيّة عن العنف الوحشي، وتوارت صوره وتمثيلاته، حتى عمليات الإعدام صارت تُنفّذ في أماكن مغلقة، توارى العنف عن العيان، وقد كانت معسكرات الاعتقال تعبيرا عن التغيير الطوبولوجي، في الأخير صار العنف مختفيا في عار، وانتهى به الحال إلى غرفة غاز غير دموية تعزله عن المجال العام. فلم يعد، في مجتمع السِّيادة الحديثة، جزءا من التواصل السياسي والاجتماعي، بل انسحب إلى داخل مساحات مسامية، تحت الجلد وفي الشعيرات الدموية داخل النفس، تحوّل العنف من المرئي إلى اللامرئي، ومن الصريح إلى الحذر، ومن البدني إلى النفسي، ومن المجابهة الصريحة إلى المواجهة الفايروسيّة.

ويقول المؤلف إن هذا التغيير البنيوي في طبيعة العنف يحدد بشكل متزايد طريقة حدوثه اليوم، فالإرهاب يركز بشكل غير مرئي، كما إن الحرب الإلكترونية تحدد شكل الحرب في القرن الحادي والعشرين، كما إن الاستيعاب النفسي هو أحد التحولات الطوبولوجية المركزية للعنف في مرحلة الحداثة، فيحدث على هيئة صراع داخل النفس.

كما يتحول العدوان ضد الآخرين إلى عدوان على الذات.

وتحول الذات إلى أخرى لم يفض إلى اختفاء العنف، حيث حل القهر الذاتي محل القهر الخارجي، وهذا التطور هو نتاج علاقات الإنتاج الرأسماليّة.

الدين والعنف

خطر العنف على السلطة لا تخطئه عين

عن دوافع العنف، يخالف رينيه غيرارد فرويد بقوله إن العنف ينشأ بسبب التنافس المحاكاتي، وليس وجود قيادة ما للموت تعمل على توليد دوافع مدمرة، والمنافسة تستوجب الامتلاك، لكن لا يكون الامتلاك في الكثير من الأحيان سببا للعنف، كما يذكر غيرارد من ضمن الصفات التي يعزوها إلى المحاكاة للانتقام، لذا يطلق اسم “أزمة المحاكاة” لوصف الدوامة القاتلة للعنف الانتقامي.

ويرى أن ممارسة الانتقام القاتل ترقى إلى القتل وليس إلى محاكاة القتل.

وقد غدت للقتل قيمة جوهرية، باعتباره مبدأ رأسماليّا يتحكم في الاقتصاد القديم للعنف، بمعنى كلما تضاعفت أعمال العنف التي ارتكبها الشخص، تضاعف مقدار السلطة التي يحوزها، بل إن العنف الممارس على الآخر يفضي إلى زيادة قدرة الفاعل على البقاء، وعن طريق القتل يمكن للمرء قهر الموت كما كان الاعتقاد قديما سائدا.

يشير المؤلف إلى أنه ثمة علاقة تربط بين العنف في المجتمعات الدينيّة وفي المجتمعات الحديثة (عصر الإنجاز)، حيث يرد العنف فيهما إلى قوى خارجية. في المجتمعات الدينية كانت القوى الطبيعية المدمرة والطاغية مصدرا لإثارة الرعب في المخيلة البدائية، أما في المجتمعات الحديثة فقد رسّخ في الذهن أن العنف الذي يظهر داخل المجتمع هو نتيجة للعنف الذي يغزو المجتمع من الخارج.

وعن علاقة الدين بالعنف، يقول المؤلف إن الدين القديم كان مركّبا من تفاعلات تتخذ شكلا عنيفا يهدف إلى التواصل مع الإله، والتضحيّة واحدة من أهم أشكال التواصل، ومن ثمّ كانت تشن الحروب – كإمبراطورية الآزتيك – المقدسة من أجل الحصول على الأسرى الذين سيقدمون قربانا لإله الحرب المتعطش للدماء.

ومع توسط الكهنة في هذا عُدت الحرب وما يمارس فيها من قتل جماعي نوعا من العمل الدينيّ، ومع تأكيد غيرارد أن كبح العنف هو جوهر الدين، وأن العقوبة ليست ضد العنف، بقدر ما هي تساعد على منعه عبر نظام الوساطة، أي القانون الذي يقوم بتنفيذ العقوبة.

العنف الإيجابي أكثر كارثية من العنف السلبي، لأنه يتقنع بقناع الحرية، كما إنه يفلت من المقاومة المناعية

وفي الصدد نفسه يعارض بيير كلاستر فكرة أن الحرب في المجتمع العتيق كانت في المقام الأول صراعا وجوديّا، نتيجة فقر الموارد الحيويّة، فالحرب عنده بسبب العدوان، في مخالفة لما يقره شتراوس بوجود علاقة متبادلة بين الحرب والمقايضة، فالمجتمع العتيق هو ضد الدولة، وهو بمعنى آخر مجتمع للحرب، إذا لم يكن الأعداء موجودين فيتوجب اختراعهم.

كما يؤكد في السياق نفسه أن اقتصاد العنف القديم لم يختف في العصر الحديث، فسباق التسليح النووي يتوافق مع بنية الاقتصاد القديم للعنف، فرأس المال يتصرف كما لو كان مانا الحديثة، فكلما تضاعف عدد الأشياء التي تمتلكها، كلما صرت أكثر قوة وأكثر حصانة، وربما متمتعا بالخلود، فالمال عُدّ بصيغة وأخرى وسيلة لمجابهة الموت، فمن يمتلك الكثير من المال، فهذا يعني بالتالي أنه يمتلك الكثير من الحيوانات القربانيّة التي يمكن تقديمها في أي وقت، لكن لا يعني تملّك المال تحقّق طيب الحياة.

وعن سيكولوجيا العنف، يقول إن جهاز فرويد النفسي جهاز قمعي مكوّن من أوامر ومحظورات وقائم على الإخضاع والقمع، لذا لا يمكن إجراء التحليل النفسي إلا في المجتمعات القمعية التي أسست تنظيمها على سلبيّة المحظورات والأوامر، وعلى النقيض في المجتمع المعاصر الذي يمكن وصفه بمجتمع الإنجاز يتخلّص من سلبية الأوامر ويقدّم نفسه على أنه مجتمع الحرية.

وبذلك الفعل الشرطي الذي يحدد مجتمع الإنجاز هو الاستطاعة وليس الإلزام الفرويدي، كما تبدو صور العنف في الصراع الدائر بين الأنا العليا والأنا، وهو صراع محتدم وغاضب يتمثّل في قوة فعل الأوامر كما في صيغة “يوجب عليك فعل كذا”، فالأنا تخضع لسيطرة الأنا العليا، التي هي كينونة داخلية مسيطرة تقع موقع الإله أو السيد أو الأب، وهو ما يتوازى مع الآخر داخل النفس، ويسمى العنف السلبي، لأنه يصدر عن الآخر الذي يمثّل السيادة، والتي تتمثل لفعل السيادة بقوة الأوامر والإخضاع والقمع، وهو ما يحيل العلاقة بين الأنا والهو والأنا العليا إلى صراع حربي، وجب على كل عنصر منها تشكيل جبهة واضحة، للمقاوم، قد تعلن التهدئة من حين إلى آخر، لكن في المجمل علاقتها تعتمد على علاقات سلطوية غير مستقرة.

العنف والهوية

العنف استشرى في كل نواحي الحياة

العنف السلبي من الآخر يظهر أيضا في صورة الميلانخوليا التي في الأساس هي علاقة مرضية مضطربة مع الذات، يفسرها فرويد بأنها علاقة خارجيّة/ علاقة بالآخر، والعنف الناتج عنها هو عنف سلبي لأنه موجّه إلى الآخر داخل الأنا، وفي مقابل الذات الأخلاقيّة التي ليست نموذجا للعقاب أو الإدانة، إلا أنها تعمل على قمع أهواء الجميع ورغباتهم لصالح الفضيلة أو لصالح الإله، وهي ذات ترضى بالألم من أجل الأخلاق لأن لديها يقين كامل بأن الإله لا يخدع فهو جدير بالثقة.

في مقابل هذه الذات، هناك ذات – الإنجاز في عصر الحداثة المتأخرة، وهي لا تتبع أعمال الواجب، وقوانينها ليست الطاعة والعدل والوفاء والالتزام، وتعمل من أجل المتعة، والأهم أنها لا تتصرف بناء على أوامر تأتيها من الآخر. فهي تصغي إلى نفسها في المقام الأول، وتبدأ بإدارة نفسها بنفسها، وهو ما يعني التحرر من سطوة الآخر، أي أن يكون المرء سيد نفسه.

والحقيقة، كما يقول المؤلف، إن هذه الذات مع توافر فائض من الخيارات القائمة تحت تصرفها إلا أنها غير قادرة على إقامة علاقات قوية مع الآخر، فالاكتئاب يمزق كل الارتباطات.

كما أن التحرّر من الآخر يتحوّل إلى علاقة نرجسيّة بالذات، والتي تفضي إلى العديد من الاضطرابات النفسيّة التي تصيب ذات – الإنجاز اليوم.

عنف السلطة ضد شعوبها ازداد خاصة بعد الحركات الثورية للكثير من الشعوب بسبب غياب الحريات والدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

وقد تنتج العديد من الأمراض سواء بسبب نرجسية الذات، أو بسبب العلاقة مع الآخر التي تكون مدمّرة مثل الاكتئاب السوادوي، والهيستريا التي تكثر في مجتمعات التأديب، والبارانويا (جنون العظمة)، والفصام، وجميع هذه الأمراض ولاسيما في القرن الحادي والعشرين مثل الأمراض النموذجية جميعها من سمات عدوانية مولّدة ذاتيّا، حيث تستبدل العنف المؤسّس ذاتيّا بالعنف الخارجي، وهذا العنف أكثر فتكا من نظيره لأن ضحية هذا العنف تنظر إلى ذاتها كما لو كانت حرة، وكذلك هي نتاج الرأسمالية كما يقول جيل دولوز.

وعن سياسات العنف يقول المؤلف إن جوهر الفكر السياسي، وفقا لكارل شميت، هو التمييز بين الصديق والعدو، فالتمييز ليس قائما على معنى أخلاقي (الخير/ الشر) أو جمالي (الجميل/ القبيح)، فليس شرطا أن يكون العدو شريرا من الناحية الأخلاقيّة، وقبيحا من الناحية الجماليّة، وعند شميت أن الاحتمالي الواقعي للعنف هو جوهر السياسي، وبذلك المجتمع يصبح سياسيّا عندما يشكّل العدو تهديدا وجوديّا ويتخذ تدابيره من أجل تأكيد نفسه أي عبر الحرب، حتى لو كان العدو داخليّا. والذي يحدّد الأساس السياسي هو الحرب والصراع وليس الحوار والتسوية.

وبالتالي فالسياسي عند شميت لا يعمل وإنما يتغذّى على التوتر الذي لا يعد ولا يحصى.

الأغرب في تحليلات شميت أنه يربط بين العداوة وتشكيل الهوية، فسياسة العنف هي سياسة للهوية، فالأنا تدين بوجودها فقط لدفاعها المناعي ضد الآخر بوصفه عدوا، فأثناء مواجهة العدو تظهر الذات في وضوح تام وتميّز، في مقابل عدم القدرة على تحديد عدو واحد يشير إلى فقدان الذات لهويتها، كما إن العنف الموجّه لعدو خارجي/ الآخر، عامل من عوامل استقرار الذات، وكلما كان العدو أكثر وضوحا كلما كانت صورتي الكلية أكثر جلاء. وفي مجتمع الإنجاز لا تواجه الذات عدوها، فلا توجد قوة سلطوية خارجيّة تجبرها على مضاعفة الإنجاز باستمرار، لذا تقهر نفسها وتشن حربا على ذاتها.

أما علاقة القانون بالعنف فهي علاقة تلازم وتحقّق، على نحو ما يرى فالتر بنيامين، حيث العنف يغلف القانون (بالأحرى هو جوهره)، وفي الوقت ذاته يضمن فاعلية القانون، عبر ستار خلفي من التهديدات، فالنظام القانوني يفقد فاعليته إذا لم يمتلك أي آليات عنيفة تقع تحت تصرفه، فتطبيق القانون يحتاج إلى قوة ردع / عنف.

لكن الصواب كما يقول هيجل ليس كما هو شائع بأن تماسك الدولة ناتج عن فعل القوة، وإنما بالإحساس بالنظام المترسخ لدى الجميع، فالعنف لا يرسخ الاستقرار، والنظام القانوني الذي يتمسك به سيبدو هشّا للغاية، لذا ينتقد فالتر بنيامين وكارل شميت البرلمان، لأنه ينقل مهمة التشريع من العنف إلى الكلام، فكارل شميت فاقد الثقة في مصداقية البرلمان لصالح العنف أو القوة التشريعية الحاسمة، أما بنيامين فلديه شكوك جذرية تجاه القانون نفسه.

وفي ظل هيمنة الطابع العنيف للقانون هل من إمكانية لوجود أي وسيلة غير عنيفة لإدارة مصالح الناس داخل الصراع، يجيب بنيامين بإمكانية ذلك عن طريق الوسائل غير المشوّهة / اللاعنيفة مثل الكياسة والتعاطف والهدوء والثقة، وكذلك سياسة الوسائل النقية.

الموت بالسيف والإحراق بالنار، وكذلك إلقاء المجرمين إلى الحيوانات المفترسة الجائعة، حيل دفاعية لإشباع دوافع الجماهير العدوانية

الغريب أن فالتر بنيامين الذي يرفض كافة النظم القانونيّة الإنسانيّة نتجية علاقتها بالعنف، لديه قناعة بأن أي حل للمشاكل الإنسانية بعيدا عن العنف لا يمكن تصوره، فإذا تمّ التوقف الكامل عن العنف، فسيغدو عنفا إلهيّا “نقيّا”، وهو نقي لأنه يفسد العلاقة التي تربط القانون بالعف، ويقطع الطريق أمام أي ارتباطات أخرى داخل النظام القانوني، وبالتالي فهو عنف تدميري.

في المقابل فإن العنف الأسطوري يولّد وضعا قانويّا قائما على الذنب، يحوّل المهزومين إلى مذنبين.

ومن نقاط الاختلاف بينهما أن العنف الأسطوري دموي في حين أن العنف الإلهي على النقيض تماما فهو مهلك دون حاجته إلى إراقة الدماء، والدم عند بنيامين يرمز للحياة التي تتمسك بالاستحواذ والسلطة، ومع أن العنف الإلهي مهلك لكنه يكون نسبيّا، في ما يتعلق بالاحتياجات والحق والحياة، ومطلقا في ما يتعلق بروح الأحياء.

وهناك من يفرق بين السلطة والعنف على نحو الفيلسوف جيورجيو أغامبين، الذي يرى أنه يجب أن يتحول العنف إلى سلطة لإقامة حيز مكاني، وكلما ضاعف التصديق الشعبي على قرارات الحاكم، ضاعف ذلك من سلطته، وكلما كانت المسافة الفاصلة بين إرادة الحاكم، وإرادة الذوات أقل، كلما كانت سلطة الحاكم أكثر رسوخا، ويشاطره الرأي هوبز الذي يرى أن العنف ليس سياسيّا في جوهره، فهو غير منتج للشرعية التي تمهد الطريق اللافت إلى أن حكم الدولة (Polis) بينما يأتي – حسب أرسطو – من أجل الحياة، فإنه موجود من أجل الحياة الخيرّة، ويؤكد أن القانون والعدالة ضروريان للسياسة ويمتلكان فاعلية تسوية الخلافات وضمان التعايش الناجح وتعظيم الصالح العام.

فالدولة عند أرسطو هي القوة التي لا تستند إلى الهيمنة، وهدفها هو الاكتفاء الذاتي، تساعد على تنظيم حياة الناس بتكوين مجتمع لهم لأنهم لو تركوا بمفردهم سيعانون من أزمات شتى، ويعول أرسطو على الصداقة كمقوّم أساسي لتحقيق التعايش الاجتماعي بكفاءة أكبر، ويعتبرها أساسا للدولة ويرفعها إلى أعظم هبة للدولة.

في الأخير، يقدم المؤلف إدانة لافتقار فوكو للملكات الشعورية لاكتشاف العنف، ونظرته التي تربط في علاقة راسخة بين التعذيب والتشويه الجسدي لوصف عمليات إنتاج الحقيقة، وتشمل الإدانة موقف فوكو من الانتحار، حيث يفشل في فهم العنف الكامن في قلب الانتحار، فهو يتعامل مع الانتحار كما لو كان حدثا طبيعيّا أو “حدثا مستمرا وثابتا”، فالانتحار كما يعتقد المؤلف يشير إلى البنى المحايثة للعنف داخل المجتمع، ومع الأسف متوارية عن أعين فوكو!

لا شك أن العنف من الموضوعات المثيرة للجدل، والتي تتداخل عوامل كثيرة في حدوثها، ولهذا يحتاج إلى تضافر جميع أفراد المجتمع لمنع حدوثه من البداية، بدلا من البكاء على آثاره الكارثية المدمرة.

العرب اللندنية