فاطمة علي

كاتبة مصرية

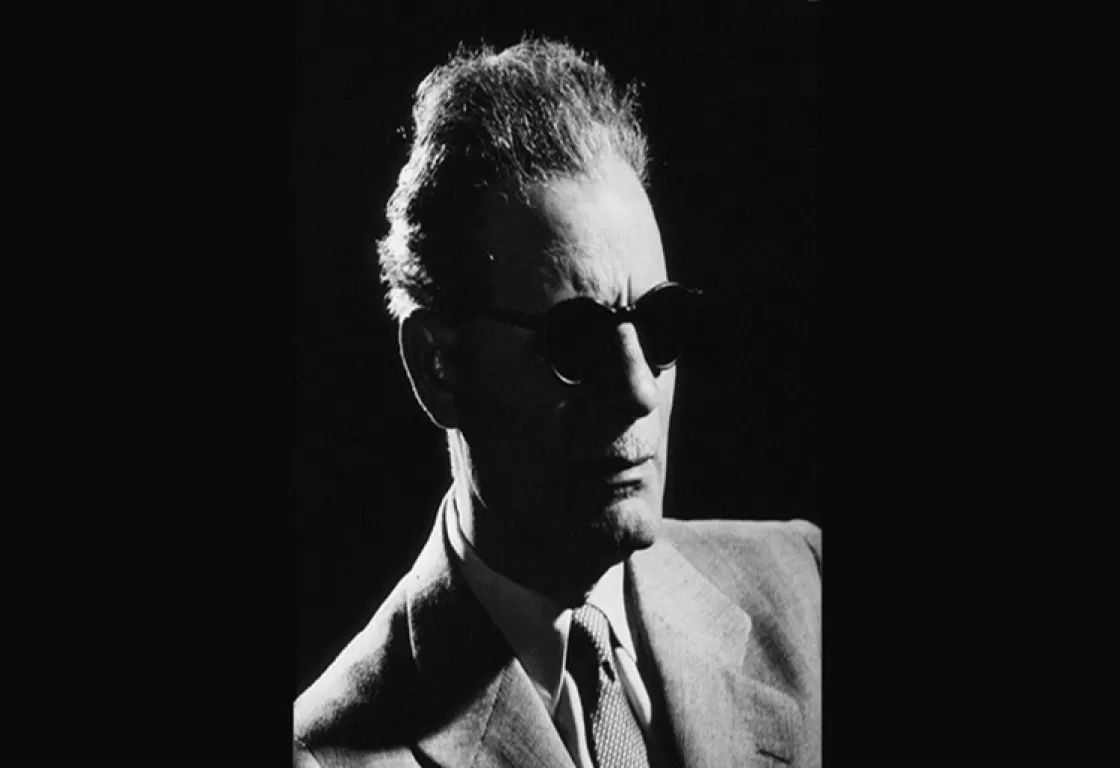

طه حسين شخصية يصعب الحديث عنها وتناولها بسهولة؛ فهو شخصية مركّبة، ويُستغرب فهم كيف تركبت وتعقدت وتعمقت شخصيته، في ظل عاهة من المعروف أنّها الأولى والأهم في تشكيل البنية المعرفية للإنسان، فعلى الرغم من كونه كفيفاً إلّا أنّه مَثَّلَ في الفكر العربي الحديث “فجر الأنوار”، وأنار بأطروحاته سراجاً أضاء في جنبات العقل العربي حتى يومنا هذا، وفتح مغاليق التراث العربي الذي لم يفضّ أسراره حتى للمبصرين، ووصل باستنباطاته إلى مناطق وعرة يصعب على أيّ أحد الجدال فيها أو حتى الإشارة إليها.

كان طه حسين رجلاً جريئاً، وكأنّه يقاد بسلطة داخلية تخضعه رغماً عنه لاتخاذ السبيل الوعر مهما كلفه ذلك من مشاق، لا أحسب أنّ طه حسين كان لديه خيار بين طريق سهل وطريق صعب، كانت الحقيقة تقوده دائماً، وهذا ما يبدو واضحاً من سماته الشخصية، فمنذ نعومة أظافره التي ما إن مست أرض الجامع الأزهر، حتى راح يُسجل ويخزن ويُقلب كل ما تسمعه أذنه ويمسّ قلبه، ولما أخذت هذه التجارب بُعدها الزمني ومرّ الكثير من المياه تحت الجسر، وضع لنا تحليلاً كاملاً لحال التعليم في مصر آنذاك، مُختصاً التعليم الديني بالأزهر، فوضع يده على أضعف أجزائه، ولم يترك فيه شيئاً إلا تناوله بالنقد والتحليل والتعريض، بدءاً من السمات الشخصية للأساتذة والطلاب، مروراً بالأزهر كمسجد ومدرسة ومبيت وحياة كاملة، وصولاً إلى المناهج التي درسها والطريقة التي درس بها، فأجلسنا حول أعمدة الأزهر، وتحلقنا حول الأساتذة، فوصف لنا حتى بحة أصواتهم وألوان جلابيبهم ومستوى ذكائهم ونوع جلود نعالهم، أمزجتهم وسقطاتهم وتقلباتهم.

نقل طه حسين زماناً ومكاناً كاملين، بانوراما كاملة لما كان عليه الأزهر، وصف لنا الغليان الذي أحدثه الشيخ المجدد محمد عبده آنذاك، والتطوير الذي أراد أن يستحدثه في مناهج الأزهر وعلومه، والرفقة التي أحاطت به والشيوخ الذين ناصبوه العداء.

أعطى العمى فرصة لطه حسين بألّا يُنصت لشروح المناهج في الجامع الأزهر وأجوائه وسياساته وصراعاته فقط، بل حتى صوت الحشرات التي تعيث فساداً في أروقته، وما أصاب مناهجه، أنصت للأحاديث الدائرة في الغرف التي تضج بشباب من كافة أنحاء المحروسة، ومن بلدان عربية وإسلامية أخرى أيضاً، فرسم صورة لواقع عصره وزمانه، كان طه حسين ينصت حتى للهمهمات والروائح وملمس الأبسطة على الأرضيات، ففقدان البصر يجعلك تولي باقي الحواس دوراً أكبر، فكانت الحاسة التي اتكأ عليها طه حسين أكثر من غيرها، وازدادت قوة كلما خاض في الأعوام، هي “البصيرة”.

إنّ المتأني في قراءة كتابات طه حسين سيجد خلف هذه السطور بصيرة مدعومة بنظرة رؤيوية للمستقبل والماضي، كانت سطوره إلى جانب بلاغتها وقوة السبك فيها وحضور العاطفة ورهافة الحس تمتاز باستشراف البعيد، وأعتقد أنّ هذا هو مفتاح شخصية طه حسين، إن جاز لنا أن نستعين بنهج العقاد في فك غوامض الشخصيات التي أحدثت علامات كبرى في التاريخ، لقد كان طه حسين رجلاً على كفّ بصره بصيراً، كان يملك عيناً داخلية نظر بها إلى الوراء فشكّ وتفحص واستخلص فكتب لنا “في الشعر الجاهلي”، الكتاب الذي يُعدّ واحداً من أهم (3) كتب هزت الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر في القرن العشرين.

ونظر ببصيرته إلى الأمام فوضع لنا خارطة طريق حول ما يجب أن يكون عليه مسار الأمّة بعد معاهدة 36، فأهدى إلينا “مستقبل الثقافة في مصر”، الكتاب الذي لو أُخذ بما كتب فيه لكنّا اليوم في مكان آخر.

وتُعدّ السيرة الذاتية “الأيام” لطه حسين واحدة من أمتع وأصدق السير الذاتية العربية، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق، لا لدرجة الصدق والإحساس والمتانة فيها فقط، ولا لكونها تؤرخ لتطور مؤسسة وطنية عريقة، لها دور بارز في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في مصر، ولكن وبالأساس لأنّها تكشف عن المواد الأولية، التي تكوّن منها فكر عميد الأدب العربي، فمنها تخلص إلى معرفة لماذا اشتد طه حسين بندائه حول إصلاح الأزهر؟ وعلى شدته وصدقه لم يكن خليّاً من نزق الشباب واندفاعه، توضح لماذا خاض حرباً لفرض مجانية التعليم في القطر المصري وحلم بتعليم عالٍ لكل المصريين؟ هذه المذكرات توضح أيضاً لماذا نظر طه في التراث وفي الشعر الجاهلي ورفض أن يُبنى عليه في تفسير القرآن.

المشوار التعليمي للعميد، الذي بدأ في الكُتّاب ومرّ بالأزهر ثم الجامعة المصرية ثم جامعة السوربون في فرنسا، كل هذه المؤسسات البسيط والساذج منها والعريق والقديم والناشئ والمتقدم، كانت كفيلة بأن تجعله يضع كتاب “مستقبل الثقافة في مصر”، الكتاب الذي يُعدّ إنجيلاً لكل رائد ومربٍّ، لقد أبصر طه حسين الخلل في الأساسات التعليمية الموجودة في الأمّة المصرية، أراد أن يبني تعليماً وطنياً قوياً على غرار ما فعل طلعت حرب مع الاقتصاد، فطالب بمجانية التعليم، بل فعل ما هو أكثر من ذلك، واجه الملك وانتقد الملكية، ونادى بحياة ديمقراطية دستورية، ولا أعرف أيّ قوة كانت لطه حسين جعلته يحارب الرجعيين من الأزاهرة ويحارب القصر والوفد والبيرقراطية ويناوش أقلاماً صعبة في ذلك الوقت، غير أن يكون هذا الرجل من طين الجبابرة.

ولعل القارئ لطه حسين يستبعد للوهلة الأولى أن يكون في هذا الرجل مثل تلك الشدة وذلك العزم، فطه حسين معروف برهافة الحس الشديدة وجُمله تنضح بموسيقى باطنه، وهناك إنسانية رقيقة ووداعة في روايته “المعذبون في الأرض”، وهناك شاعرية واضحة في “دعاء الكروان”، وكافة أعماله تعكس لطفاً وهدوءاً، فضلاً عن حضوره نفسه وما يتبدى عليه من الخجل الشخصي والدعة في الحديث والرقة في الصوت، كل هذه مُقدمات لا تتفق ظاهرياً مع الحروب التي خاضها طه حسين وفتحها على كل الجبهات. إنّ رقة طه حسين إنّما ترجع في أساسها إلى اكتمال طوره الإنساني، فألم العاهة قد هذبه وأشفه وأرقه، وتلقيه للثقافة العربية والغربية وتذوقه للأدب والفلسفة والموسيقى من معين حضارات مختلفة، كل هذه الحصص من الألم والعلم والحياة والحب أيضاً خلقت المكوّن الشفيف في طه حسين، لكنّ هذه الرقة التي تكسو أعماله وحضوره لا تعكس هشاشة وإنّما متانة على بساطتها تصدم، فهو شخص لا يميل للاستكانة، بل كما ذكرت في بداية المقال إنَّ العميد كان مجبولاً على التحدي والتمرد، إنّه استعداد فطريّ في تكوينه، بدأه مع سيده في الكُتّاب، ثم مع شيوخه في الأزهر، ووالده أحياناً، ثم مع الأزهر كمؤسسة والتراث كنسق تفكير والقصر كسياسة.

ابتدأ طه حسين حديثه في مذكراته عن “السياج” الذي ظل يستند عليه حتى يصل إلى آخره، ومن هناك يتصل مع أهل قريته، وقد كان لرمزية السياج معنى كبير في تكوين العميد، إذ أنّ السياج الذي كان يحول بينه وبين عالم ما بعد البيت هو نفسه الإعاقة التي حالت بينه في أوقات كثيرة وما بين الحياة، وأورثته عللاً نفسية داوتها فيه رفيقته السيدة سوزان، إنّ السياج هو الفقر الذي حرمه الكثير من طيبات الطفولة ومباهجها، السياج هو البيروقراطية التي كادت تحول بينه وبين البعثة، السياج كان تنكر الإخوة الذين وقفوا بينه وبين القليل الذي كان سيقيم عوده في بلد غريب، كان السياج أيضاً هو الذي أعفى طه من منصبه في الجامعة فيما بعد حين أراد للمصريين حياة أكثر كرامة. لكن، وعلى الرغم من كل هذه الأسيجة، فقد ظل طوال الوقت يريد أن يصل إلى آخر الأشياء، آخر الفهم وآخر المعاني، ويطارد المعرفة حتى في النصف الثاني من الكرة الأرضية؛ فيلتحق بالجامعة المصرية ويكون أول الحاصلين على شهادة الدكتوراة، ويطارد المجد قافزاً فوق كل الأسيجة والأحقاد والمكائد والصعوبات التي امتدت أمام عزيمته.

لقد صادف طه حسين خليطاً من العادات والمعارف طوال حياته، والتي من المؤكد أنَّ آلافاً غيره صادفوها، لكنّ طه وحده هو الذي لمّ ذلك الشعث، وصفّ هذه الجزئيات الصغيرة الواحدة بعد الأخرى وخرج بمقدمات كبرى، حللها في كُتبه وأضاء قبساً من نور دائم. لقد نشأ طه في قرية “الكيلو” التابعة لمحافظة المنيا في جنوب مصر، واحتكّ بكل الأجواء التي مثلت خُلاصة البناء النفسي والعقائدي والديني للناس في ذلك الزمان، إذ درس في كُتّاب القرية وتولى أمره رجل يمثل حدود الفكر التربوي آنذاك، والذي كان بائساً، ثم احتك بالتيارات الصوفية هناك وتعلق العوام بالأضرحة والإيمان بالكرامات والخرافات والتوسل بالأنبياء وذوي الأسماء، ورأى كيف أضاع الجهل ضياء عينيه، إذ أنّ العميد ولد مُبصراً، لكنّ الخرافة طعنته في حبيبتيه، ثم ذهب إلى الأزهر وعرف المدارس الفقهية الـ (4)، ودرس النحو والصرف والحديث، ورأى عن قرب تقليدية التدريس وقدم المناهج وملل الأساليب، وعايش أجواء انبعاث تيار التصحيح من داخل أروقة الأزهر نفسها.

دون أن يدري أنّه سيكون بمفرده تياراً هادراً عصف بأركان الجهل في القطر المصري، ونادى ببناء المدارس في جميع أنحاء المحروسة، وراح يجمع لذلك من الأثرياء والوجهاء حتى رسخها واضحة وكما أراد فكانت جُملته الخالدة “التعليم كالماء والهواء” واحدة من ركائز بناء الدولة المصرية.

بل وضع دستوراً كاملاً لتلك الرؤية جمعه في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”، إذ طالب بإنشاء مجلس للتعليم تؤول إليه كل أمور التعليم بمراحله، وطالب بتدريس الطلاب أكثر من لغة، والاهتمام بالرياضة والفنون والذوق، وعني بمناهج اللغة العربية وتدريس النحو مع النصوص، حتى لا يعاني الطلاب من جفائه كفرع من فروع اللغة، وهو الأصح أن يدرس النحو مطبقاً داخل فن الكتابة والحديث العربيين، وهو مالم يحدث حتى الآن، وما زالت الشكوى قائمة من انفصال النحو عن مجال تطبيقه، كما أراد مدارس ومعاهد خاصة لتخريج المعلمين وإعدادهم، بل نادى أيضاً بالحفاظ على كرامة المعلم المادية، فلا يمكن للشخص الذي سيؤتمن على نبت الأمّة أن يكون معوزاً وفقيراً، فكيف سيربّي العزة والأنفة في الصغار وهو مغلوب!.

لقد أراد طه حسين أن يوفر لكل تلميذ مصري التعليم الذي أراده عندما كان طفلاً، فأيّ رجل هذا الذي يُحوّل عُقد حرمانه إلى ينابيع إشباع عند الغير؟

هل اشتط العميد في أحكامه على الأزهر؟ القارئ للسيرة يجد أنّ طه ندِم ندماً شديداً على الكتابات التي كتبها آنذاك، والتي يهاجم فيها المناهج والشيوخ هجوماً يورثه الخجل في أعوام لاحقة، الثابت فعلاً أنّ طه حسين ندم على النقد اللاذع والموجع، لكنّه لم يندم على النقد نفسه؛ لأنّ السيرة نفسها في جُزأيها الأول والثاني تحمل نقداً كبيراً للأزهر.

أعتقد أنّ طه عنى بالندم تلك المواضع التي حملت كراهية وغلواً ونزق شباب واندفاعاً وطيشاً، وما أكثرها في كتابات تلك المرحلة! الكثيرون ممّن يغارون على الأزهر يرون في موقف طه عداء لمؤسسة وطنية عظيمة قدّمت خدمات جليلة للأمّة، وقبل أن تكون مؤسسة وطنية هي مؤسسة دينية عريقة حفظت لمصر مركزيتها الدينية في العالم العربي والإسلامي، والكثير ممّن ينكرون على طه هذا العداء يرون أنّ الأزهر كان جامعة لا جامعاً، وهو أمر لا يمكن التنكر لحقيقته أبداً، لأنّ الأزهر جزء من شخصية مصر، ومكانته كبيرة في العالم الإسلامي، وأحسب أنّ طه رُغم كل هذا التعارض الظاهر من الخارج هو ابن تلك المؤسسة، فهي من شدت ساعده فرماها، قاصداً منها ما عبره الزمن من تفاصيلها، وهي التي قوت بيانه وشحذت عبارته فراح يستغل منطق لسانه في جلاء حالها، لقد كان طه حسين والشيخ الإمام محمد عبده حتى في شذوذهما أزاهرة، فقد أنتج الأزهر لنفسه نسلاً يصحح مساره ويجدده، وكل الظروف المحيطة تدعو لدراسة العلوم المدنية، لقد بدأ العميد تمرده على أساليب التعليم الديني في مصر منذ أن كان صبياً في المنيا كفيفاً وبسيطاً، فهاجم شيخ الكُتّاب قبل أن يسافر إلى فرنسا، وهاجم شيوخ الأزهر، واحتد مع معظمهم، وعرّض بهم على صفحات الجرائد، قبل أن نستطيع أن نقول إنّه “تفرنج”، وقبل أن يسافر إلى فرنسا ونقول إنّه اختُطِف ثقافيّاً.

نقلا عن حفريات