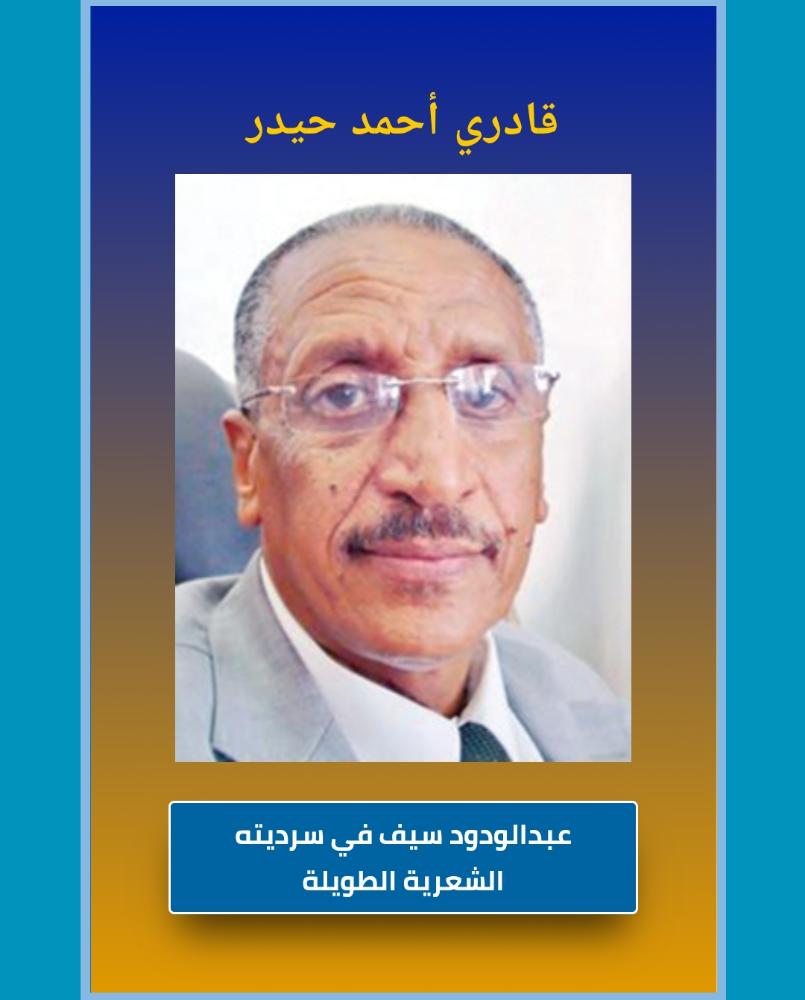

قادري أحمد حيدر

1-عبدالودود: الإهداء الشخصي، كعتبة للقول.

في إهدائه ديوانه الشعري اليتيم المنشور “زفاف الحجارة للبحر”، قال لي في الإهداء المؤرخ بــِ6/22/1999م التالي: العزيز قادري أحمد حيدر. “إشارة تذكار لمجيئنا إلى ضفة هذا العالم بدون قبائل ولا أنساب”.

إهداء في مضمونه معبأ وممتلئ برؤية ثقافية وطنية تاريخية عميقة وشاملة، إهداء إختزل معنى وروح السجال الدائر الفكري/ السياسي والمستمر في بلادنا منذ عقود طوال، إن لم أقل قرون، ويعكس حقيقة الأزمات السياسية والاجتماعية البنيوية، المتكررة على مستوى البناء الفوقي، وعلى مستوى السلطة .. إهداء يمثل عتبة لقراءة جديدة للثقافة، وللسياسة وللإ جتماع الوطني. ففي كلمات لا تزيد عن أصابع اليدين .. قال كل ما يحتويه المعنى الخاص والعام حول ما نسميه في بعض كتاباتنا بــــِ”المشكلة اليمنية”، ففيه حديث ضمني عن الضرورة التاريخية للدولة العادلة / الجامعة، وعن حقيقة المواطنة المفترض وجودها كرديف للدولة المدنية الحديثة دون أن يشير إلى ذلك بكلمة واحدة.

إهداء يقدم فيه المثقف الشاعر/ رؤيته الموجزة والمكثفة للمشكلة اليمنية، دون إطار تنظيري/ أيديولوجي (ماهوي) .. إنها ثنائية الاستلاب التاريخية لمعنى وجودنا وحضورنا في الراهن، وفي التاريخ، ثنائية مصطرعة، ومتوحدة ومشتبكة معا ودائما، يجمعها هم إقصاء الآخر، واستبعاد الآتي (المستقبل)، مختزلاً كل ذلك في ثنائية، “بدون قبائل ولا أنساب”، وهي الثنائية التي ما تزال لعناتها تلاحقنا وتؤرقنا وتقض مضاجعنا .. ثنائية ما تزال تنتج وعياً حاداً بالذات، وعياً مقلقاً وقلقاً ومتوتراً تجاه الآخر، تجعل من عدم الاستقرار حالة مستدامة، وهوية ذاتية لمعنى وجودنا ، وهنا يكمن جذر سؤال المشكلة اليمنية الذي أشار أو ألمح إليه من بعيد إهداء عبدالودود.

فعلى الرغم من معرفتي وعلاقتي الشخصية المباشرة والطويلة التي تمتد إلى نيف وأربعة عقود. إلاَّ أنني، وأصدقكم القول، إنني لم أدرك من الإهداء سوى المعنى الظاهر والعام، ولم أغص عميقاً في باطن المعنى لنبوءة الشاعر، النبوءة الكامنة أو المحتجبة بين دفتى التاريخ السياسي، والاجتماعي المهمل أو المسكوت عنه .. بدا لي – في حينه – وكأنني مستوعباً لكلمات الإهداء بما يكفي من الفهم لجذر السؤال المغيب الذي يومئ إليه في العمق الإهداء/ العتبة او الذي اعتبره بالنسبة لي عتبة،لأنه اهداء جمع بين الخاص(الشخصي)،وبين العام في كلمات محدودة. على أن السنوات اللاحقة، أو ما نعيشه اليوم، كشف لي أن وضوح المعنى كان ما يزال ضبابيا في ذهني وفي عقلي التاريخي، لاستيعاب وفهم جذر السؤال : “المشكلة اليمنية”، الجذر الذي أشار إليه عبدالودود ببصيرة المثقف العضوي، والصوفي في تجلياته الذي يسبر أغوار الباطن ويذهب إلى الأقصى والأعمق من الفهم، وهو الذي يكتنزه بعمق عبدالودود في داخله، ويتجلى أكثر في شعره، وفي بعض نثره.

ومن هنا أهمية قراءة الظاهر والباطن في شعر عبدالودود وفي نثره، وهو ما لم يتم مقاربته حتى اللحظة، وما يزال شعره بكراً عصياً على القراءة النقدية المعمقة في كل ما نشر عنه، على قلته، إن لم أقل محدوديته التي تصل حد العدم في القراءة لذلك النتاج البديع الذي ساهمنا كمؤسسات ثقافية، بقدر ما ساهم الشاعر نفسه – بصورة أو بأخرى – في عدم بذل الجهد لنشر العديد من أعماله الشعرية لتصل إلى يد القارئ، والتي قد تصل إلى ما يقارب من ستة أعمال (دواوين) شعرية ما تزال محفوظة في سيديهات من أكثر من عشر سنوات في انتظار النشر، وقد وعدني أكثر من مرة بتسليمي نسخ منها للاطلاع عليها.

لقد حاولت في هذا المدخل المفتتح لأقول بعض الخاص والعام في ما أشار إليه المعنى الظاهر، وبعض من المعنى العام/ الباطن للإهداء في حدود ما يسمح به المقام والمقال.

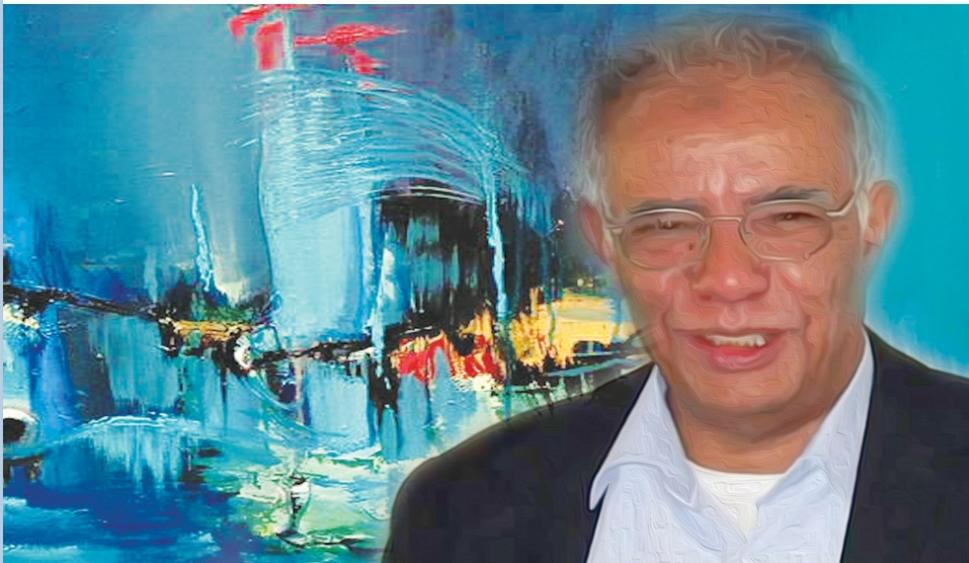

2-عبدالودود :شعرية عصية

إن ما سأكتبه في هذه السطور عن وحول الصديق والشاعر/ عبدالودود سيف بن سيف الزغير، لا علاقة له بالنقد، ولا بالفكر النقدي، أو النقد الثقافي كما يسميه د. عبدالله الغذامي، هي فقط كما وضعته في العنونة، ليست أكثر من تداعيات ذاتية ثقافية وجدانية (إخوانية نثرية معاصرة). أشير، مؤكداً على ذلك، حتى لا أحمل ما أكتبه (القراءة) فوق طاقة ما تحتمله سطوري/ كتابتي، من كونها تذكار محبة، تذكار تحية واجبة، تاركاً أمر التناول النقدي المعمق لشعر عبدالودود – الذي تأخر كثيراً- لأهل الاختصاص، وهو الذي أسهم يراعه النقدي في الإضاءة على العديد من الأسماء الشعرية، وفي الكشف النقدي عن بعض ملامح أو خصائص الشعرية اليمنية المعاصرة في أكثر من كتابة نقدية له، طيلة النيف والأربعة العقود المنصرمة. أقول ما قلت تجنبا لتوريطي من قبل البعض إلى أنني أقول شيئاً له صلة بالنقد الأدبي، وتحميل تداعياتي الذاتية والوجدانية فوق ما تحتمل.

مبتدءاً تداعياتي الثقافية، بالإشارة إلى أن هناك من يرتدي الشعر إطاراً خارجياً، وهناك من يعيش الشعر كينونة حياة في تفاصيل ذاته، ذلك أول ما يجب أن أقوله وأنا أتحدث عن عبدالودود الشاعر.

القصيدة لديه رهان على الذات، ومنصة لإطلاق رؤيته لنفسه وللوطن وللعالم.. لا يرى نفسه والعالم من حوله إلاَّ من خلال وعبر القصيدة.

يقف على رأس القصيدة ليثبت إسمه، ومن خلالها يعطي شرعية لمعنى الوجود من حوله.

إنه الشاعر في البداية والتمام.

وفي الإلماح السابق يكمن الفارق النوعي/الإستثنائي، بين عبدالودود سيفـ، وأمثاله ، وبين من يمتهنون الشعر حرفة وصنعة، بالتقيد ببحور الشعر، وقواعد الخليل بن أحمد، المكرس في حدود النظم الذي لا صلة له بمعنى وجوهر الشعر الخالد الذي يترك بصماته على جدار الروح وأعماق النفس الذائقة على مر العصور.

عبدالودود سيف شاعر مدهش، ومدهش لأنه يقول الشعر في مضمومة من رؤية فنية/ ثقافية، تاريخية، وإنسانية شاملة (شاعر/ مثقف )، شاعر ساحر بالكلمات ، شاعر قابض على ناصية جمر اللغة، يعرف كيف يداعبها ويرقصها ويهندسها في البنية الداخلية لقصيدته، لتقول ذاتها كما هي تريد.

في شعره يورطنا عبدالودود، نحن غير المعنيون بالنقد الأكاديمي المنهجي، بقراءات احتمالية عديدة بما يكتبه شعراً .. هذا لمن يفهم أصول النقد، وروح معنى الشعر.

فقط عودوا لما كتب منشوراً، عودوا إلى “زفاف الحجارة للبحر” إلى البعض من قصائده التي ساهمت في نشرها في بعض أعداد مجلة “الثقافة” حين كنت عضواً في هيئة تحريرها، في تسعينيات القرن الماضي. هذا لمن يفهم. ولمن يقرأ ويكتب في النقد الأدبي، وحتى في النقد الثقافي.. أما لأمثالنا ممن تجبرهم توريطات الحياة، وبعض الأمور الذاتية / الشخصية، للخوض في هذا المضمار الصعب (كحالي في هذه التداعيات)، فإننا نجد أنفسنا نتسمر متوقفين عند باب ما قبل العتبات، أمام شاعر، وشعرية تكاد تكون عصية – على الأقل حتى الآن – على التناول، إلاَّ لمن قد يمتلك أدوات نقدية تجرؤ على اقتحام أبواب الحصون المنيعة/ الصعبة، حتى لا أقول المستحيل .. قد يكون في تقديري – وهذا يدخل ضمن تداعياتي الذاتية الثقافية – عدم المقاربة النقدية الرصينة، الكاشفة لشعر عبدالودود سيف في سرديته الشعرية الطويلة التي تمتد من بداية السبعينيات حتى اليوم، يدخل في باب الحاجة إلى أدوات نقدية استثنائية فالشاعر الإستثنائي بحاجة إلى نقد استثنائي، يخرج عن المألوف ، ويدخل إلى صميم قلب الإنعطافة الشعرية التي أحدثها ويمثلها شعر عبدالودود، وخاصة في أعماله المنشورة خلال الخمسة عشرة أو العشرين سنة الماضية، وفي القلب منها “زفاف الحجارة للبحر” وغيرها من القصائد التي تقدم حالة شعرية وخريطة شعرية جديدة، تجمع بين لغة تجعل من اليومي، والاعتيادي، معنى غير مألوف، وكأنه الاكتشاف البكر للكلمات ،(ولادة ثانية)، وتجعل من السهل ممتنعا،ومن المستحيل سهلا ،أو ممكنا،ومن بسيط الكلمات لغة حية متفجرة، بعد شحنها بمعان ودلالات لغوية،وفنية وفكرية وتاريخية عميقة واسعة المعنى، كاشفة وفاضحة لأكثر من دلالة ثقافية وحياتية، مسكوت عنها.

إذا كان الشعر موهبة في البداية، وفي الأصل ، وأنه، ما لم تكن هذه الموهبة حاضرة في من يقول عن نفسه شاعراً، فمهما تدخلت كل العصور بتجاربها، وخبراتها، فلن تضيف إلى ذات من يرتاد درب الشعر شيئاً له معنى أو صلة بالشعر.

وعبدالودود سيف موهبة وهبة إلهية إنسانية، صقلتها الحياة بعمق غنى تجاربها المستفادة من تعب الحياة ومن ألق النور في اشراقات روح الشاعر.

بدأت حديث التداعيات الثقافية الوجدانية وكأنني أقول ، إن الشعر وجد في عبدالودود أولاً، وجد قبل أسمه، قبل كيانه الفيزيقي التكويني، ولذلك هو الشاعر أولاً، وبعدها تأتي مختلف التسميات حول معنى إسمه.. بعدها يأتي عبدالودود الاسم والمسمى، عبدالودود الصديق، عبدالودود الناقد. في البدء كان الشعر، وكان الشاعر.

ففي مقام الموهبة، وفي حضرتها، تعلن القصيدة معه عن نفسها، بكل ما تحمله من هيبة وفخامة وجلال، وذلك ما يقوله عبدالودود الشاعر عن نفسه وعن البلاد/ والناس في الشعر.

شاعر مهموم بالناس والحياة دون إدعاء ودون زعيق القول الزائف، لأنه متوج بالموهبة الخلاقة المبدعة، وممتلئ بالتاريخ قراءة وثقافة ورؤية، ولذلك يأتي شعره مكللاً ومجللاً ، وحافلاً بكل تلك الصفات التي تجعل من العادي والبسيط والإعتيادي نصوصاً شعرية في غاية الجمال، نصوص لا يتذوقها إلاَّ صوفي عضوي سالك، يتربع على عرش مملكة الكلمات/ المعاني.. شاعر يقف على سدرة منتهى الإشراق والتجلي والعرفان، وكأنه الشعر، طريق العارفين إلى الناس وإلى الله.

إن صدق وعمق شعرية عبدالودود إنما تحكيها قصائده التي حقا أعجز عن فهم المعنى البعيد والعميق لها، ناهيك عن مقاربتها نقدياً، قصائد، على عمقها والأغوار البعيدة لمعانيها ودلالاتها الفنية والجمالية ، إلاَّ أنها مع ذلك – في تقديري – جعلته قريباً من ناس كثيرين في ساحة الوطن الثقافية، وبالخاص مع من لا يفهمون مثلي في النقد، ومع من لا يعرفونه حتى كشخص، إلا من خلال ما قاله شعراً أو نثراً، أو نقداً، ذلك أنه في شعره يقول السهل الممتنع في كل حين.. وفي كل هذه المجالات الإبداعية التي اشتغل بها وعليها عبدالودود : الشعر، النقد، التاريخ الثقافي، والتاريخ السياسي الاجتماعي، كان وما يزال يمتع الروح، ويبهج النفس، ويذكي جذوة العقل بالجديد المفرح والمنعش والمدهش.

إنه عبدالودود. “الذي اتسع فامتنع أن يقبض بعصاة الفهم”،هكذا قال عن نفسه، أو عن الشاعر فيه، وهكذا أراه.

ظاهرة شعرية غير قابلة للتكرار.

عبدالودود سيف ظاهرة شعرية

وثقافية غير قابلة للتكرار ، هو .. هو .. في كل ما يعلنه عن نفسه كتابة، هو كتابة على الكتابة ، وشم على جدار وبنية الشعر اليمني المعاصر.

قلت إن ما أسطره يدخل في باب التداعيات الثقافية الذاتية، ومن خارج دائرة النقد الأدبي، هي بمثابة تحية واجبة، وإن جاءت متأخرة عن زمنها المفروض.. تحية من صديق إلى صديق عمر، تعلمت منه الكثير، صديق اتفقنا واختلفنا، ترافقنا ولم نتفارق، لأن الصداقة هي من كانت تجسر فجوة المسافة، بين التكنولوجي والجغرافي والاجتماعي. وظلت محبة الصداقة توحدنا وتجمعنا وتشير إلى ضرورة إكمال الطريق الذي بدأناه معا – وإن كان له فضل السبق إلى ذلك الخيار والإختيار – أقصد اختيار الطريق الذي جمعنا، وما يزال يشدنا إلى أرومة الآتي الذي يجب أن يكون، وأن نكون في قلبه، فاعلين ومشاركين في صنعه.

لقد ذهبنا مع أحلامنا/خياراتنا حتى نهاية الوجع.

كم أغبطك عبدالودود! فقد كنت الشاعر الذي يليق به الشعر،

ومعه يستوى الشعر متصاعداً إلى ذرى سماء القول .. يستوي مستقيماً على إيقاع مملكة الكلمات النبية.

فمع ميلاد كل قصيدة يكون عبدالودود ، هو، هو، مضافاً إليه جديد الشعر في صيرورة تجلياته الإبداعية، ولذلك هو مهجوس ومسكون بالشعر حتى الثمالة وإن بدا أنه – أحياناً – مجافياً له.

في علاقتي المحدودة بالشعر قراءة واطلاعاً، لم أر وأقرأ شاعراً بحجم ومكانة وموهبة عبدالودود سيف – في بلادي إلى اليوم على الأقل- باستثناء قلة من هو على شاكلتهم، ومن هم على مثاله، وعلى رأسهم شاعري اليمن الكبيرين ، د/ عبدالعزيز المقالح أطال الله في عمره، وأعطاه الصحة ، وعبدالله البردوني رحمة الله عليه، وعبدالرحمن فخري، ومحمد حسين هيثم، رحمة الله عليهما، وكوكبة من السالكين ذات طريق العارفين.

فالشعر مع عبدالودود كائن حي يتحرك في صورة إنسان، ويحرث في أرض الكلمات ليقول لنا، أنا الشاعر.. وكفى!

في بداية الثمانينات وأنا شريد في سوريا ولبنان، ومعي في رحلة ذلك المنفى الإجباري: عبدالودود سيف، وعبدالباري طاهر، والاقتصادي المصرفي عبدالله العلفي، طرق صباحاً باب منزلنا المشترك أنا وعبدالودود ، شاب في مقتبل العمر، يحمل في يده، كما يبدو ديوانه الأول، في حالة فرح يخفي حياء الشاعر/ الإنسان، فيه إهداء للأستاذ الشاعر/ عبدالودود سيف، شاب عرفت من اسمه أنه عماني، وكان ذلك هو سيف الرحبي، الذي أدرك مبكراً وهو في مقتبل الشعر ماذا يعني عبدالودود في فضاء الشعر اليمني والعربي. وكانت تلك الإضاءة المبكرة غير معلنة، من شاعر حقيقي، صار يغطي مساحة طيبة، وواسعة من الحضور في الشعرية العمانية والعربية.

3-عبدالودود الصديق:

وما دمت في حضرة الموهبة، وفي رحاب التداعيات ، وفي مقام حال الصداقة، فقد كانت بداية معرفتي بالصديق الشاعر عبدالودود بعد تخرجه من جامعة دمشق لغة عربية، والتحاقة بسلك العمل الوظيفي في وزارة الإعلام بصنعاء، هو التحق بالوظيفة بعد الجامعة، وأنا بدأت إنتمائي للجامعة، وهو الفارق العمري فيما بيننا.

في مطلع عقد السبعينيات، زرته في منزله أو في خلوته التي يعتكف فيها مع صديق له هارب من “العدالة”، وكانت تلك أول معرفة مباشرة لي معه، بتوصية من صديق/ رفيق مشترك ، كان همزة الوصل في تلك المعرفة، رغبة مني لأستنير وأستزيد منه بما يفيدني من الكتب في نقد الشعر، وفي الفكر والثقافة ، والأدب، فقدم لي كتاب “زمن الشعر” للشاعر والناقد العربي الكبير/ علي أحمد سعيد “أدونيس” ، مشدداً علي بالحرص على الكتاب، وأن الأهم بعد قراءته إعادته سالماً. ويبدو أنه -الكتاب- كان من المقتنيات الأثيرة على نفسه في حينه وقد كان ما أراد. ومن بعدها كرت سبحة العلاقة الشخصية، وتكرست صلاتنا وتعمقت فيما بيننا العلاقة على أكثر من مستوى ثقافي وإنساني. وطيلة هذا العمر الذي يمتد لما يقارب نيف وأربعة عقود، كان عبدالودود الصديق / الشاعر هو الأثير على نفسي، والقريب من القلب كشاعر، جمعتنا صُحبة فكرية وثقافية وسياسية. وخلال هذه الرحلة من الصًُحبَة كنت أرى الشاعر يكبر ويتعملق في داخله ، فكيف وقد ولد شاعراً.

شاعر لا ينشر من كل ما يكتبه من شعر، بل وحتى من نثر، إلاَّ ما يقتنع ويستوثق من أنه الشعر، الشعر، والكتابة، الكتابة ، ولذلك كان مقلاً قياساً لزمن البداية، يقرأ ويتفحص بعين الناقد قبل إقدامه على نشر شعره.. هو الشاعر أولاً، وبعده بمسافة طويلة يأتي الناقد الأدبي .. ناقد يحتفي بالنص المنقود كما يجب، ومن يعود للمجلات الثقافية ، ( اليمن الجديد/التي كان أول رئيس تحريرلها)وإلى صحيفة “الثورة” سيجد مصداقية ما أقوله.

ومع أن الشعر هو الوجه الأبرز والأكمل، والأوضح في السيرة الذاتية للعزيز/ عبدالودود، حسب تقديري الشخصي في هذه التداعيات ، حيث طغى الشعر والشاعر على ما عداها من أوجه متعددة ومختلفة، لا تكتمل صورة عبدالودود النهائية إلاَّ بها معا وجميعاً.

إذ هناك بعدان مكملان للصورة الكاملة لاسم عبدالودود / وقد أشرت لماما إلى صورة المثقف/ الناقد، أو الناقد/ المثقف.

ويتبقى أن أشير إلى البعد السياسي فيه وعنده ، وهو البعد الذي غيبه أو طغى عليه فائض الشعر فيه، إلى جانب الملابسات القمعية/ الأمنية التي كانت تجعل من السياسة حالة خطر تقود إلى ما لا يحمد عقباه.

فإلى جانب الشعر والنقد، في وعند عبدالودود، فهو –كذلك- السياسي المحنك من العيار الثقيل، له باعه الطويل في السياسة والنشاط السياسي منذ أن كان طالباً في سوريا/ دمشق ، وكان على رأس قيادة القطاع الطلابي “الاتحاد العام لطلبة اليمن”. في أواخر النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، وبعدها دوره السياسي (الحركي)التنظيمي في قيادة العمل السياسي في شمال البلاد، حيث وصل إلى موقع عضو المكتب السياسي في “حزب الطليعة الشعبية”، وفي رحلة كفاح هي من أعقد وأعنف مراحل الإرهاب السياسي الأمني الدموي التي واجهتها الحركة السياسية الديمقراطية اليمنية .. رحلة، مرحلة كانت أثمانها الإنسانية باهضة ومكلفة جداً على الروح والعقل، وهي قطعاً مرحلة تركت أخاديدها الجارحة علينا جميعاً – بدرجات متفاوتة – وعلى عبدالودود خاصة لحساسيته الذاتية والإنسانية الزائدة.

إن رحلة علاقتي الشخصية الطويلة بالعزيز/ ودود، متميزة، فيها من البوح الذاتي والإنساني المشترك دون حدود ، بقدر ما فيها من عمق الصداقة التي لم تتأثر بعاديات الزمن، وبقيت صداقتنا متينة يوحدها الهم الذاتي والإنساني المشترك ، بقيت رغم زمن المتاعب وشدائد المحن تزداد قوة وصلابة وحميمية أخوية انسانية ، وبقدر وفاء عبدالودود لنصه الشعري، بالقدر ذاته وفائه لأصدقائه الخلص على قلتهم .

ذلك أن الصديق هو من تستطيع أن تقرأ أسمك وتكتب صورتك أمامه بصوت مرتفع، ولاتخشى التداعيات الجانبية لنشاز الصوت، وعبدالودود وأحد من هذه الأسماء القليلة .. من الأصدقاء الخلص الذين اتبادل البوح معهم دون حرج.

لا أدري لماذا حين أكون مع وفي صحبة عبدالودود أشعر بشيء حقيقي وعميق يذكرني بمعنى الصداقة، مع أنه قليل البوح بمشاعره الداخلية. تمر علينا شهور لا نتواصل حتى عبر وسائط التواصل الاجتماعي ، بل وقد تمر علينا سنة وأكثر لا يجمعنا لقاء مباشر ، مع أنه لا يفصلنا عن بعضنا مكانياً سوى “فشخة”/ بضعة كيلو مترات. ولذلك في تقديري أسباب عديدة ، ذاتية وعامة ، متعلقة بكلينا، إلى جانب أسباب لها صلة بالتحولات الكوكبية/ العولمية، التي اختصرت واختزلت التواصل الاجتماعي / الإنساني، بالتواصل عبر الوسائط التكنولوجية/ الإتصالية، التي أحدثت تبدلات عميقة في العلاقة بين الزمان، والمكان، بين التكنولوجي، والاجتماعي، وقلصت المسافة بينهما إتصالياً، بقدر تعميقها للإبتعاد الاجتماعي/ الجسدي / الإنساني. ولكن دفء وحميمية العلاقة، وذاكرة الصداقة الممتدة فيما بيننا لعقود طوال، جعلت من صلة الوصل حالة شعورية إنسانية اخترقت حجب التكنولوجي، لتعلن ديمومة الإنساني فيما بيننا، هي صداقة محمولة بتاريخ من سيرة الألم والوجع، والفرح، بالذي لا يأتي، كون مفردات حاضرنا السياسي العام مدجج بفائض من القسوة والعنف بما فيه الكفاية. ليحول بيننا وبين ذلك الذي من المفترض أن يأتي .. ففي كل مرة نروم الولوج إلى بوابة الفرح، يداهمنا الذي كان – الماضي – لنجد أنفسنا في كبوة أكبر ، وفي حفرة أعمق من سابقاتها، حين تشهر، وبإصرار مستميت، أسلحة الليل حمم جحيمها، على أن لا نرى حلمنا سوى ونحن قتلى أو موتي محمولين في نعوش حراس الليل.

عبدالودود الصديق والشاعر، يذكرني دائماً بما يجب أن يكون ، دون أن ينبس ببنت شفاه، فقوله النادر موحي وعميق، وصمته شبه الدائم أبلغ من الكلام، يقول ويختصر بكلمات معدودة، كل تاريخ الكلام، ليقول لنا في البدء كانت الكلمة، كان الشعر، كانت الصداقة.

على عشقه للوحدة، وحبه للعزلة/ الاعتزال، فهو ممتلئ بالمكان، ومزدحم بالتاريخ.. حاضر في عمق سيرة الناس والتاريخ، وهو ما تقوله قصائده، ففيها الإختصار والاختزال المكثف لهموم الناس والحياة دون أن يدعي أو يبوح صارخاً، أنه يتحدث عنهم أو يقول ما يقوله باسمهم.

إنه ظاهرة شعرية يمنية وعربية، حالة شعرية ذاتية وإنسانية متميزة لم تجد من يلتقطها ويتفهمها بالدرس العميق، ظاهرة قالت وكشفت القليل/ الكثيف العميق عن نفسها، وعن الإنسان في بلادي.

وأنا على ثقة أن الزمن والتاريخ سينصفانه، إن لم يكن في الزمن القريب والمنظور ، ففي ما سياتي من الأيام.

استطيع القول إن شعره يختزل المعنى الواسع والعميق لقول “النفري” كلما اتسعت الرؤية، ضاقت العبارة”، ومن هنا كما يبدو صعوبة وإشكالية قراءته نقدياً.

عبدالودود شاعر ممتلئ بكل أزمنة الشعر في التاريخ الإنساني ، ولم تجر – وهو العجب العجاب – مقاربته نقدياً كما يجب وبما يستحق من القول النقدي يفيه حقه.

وأنا في ما أكتب وأسطر من تداعيات ثقافية ذاتية وجدانية عنه، فقط للإعتراف بأن للصداقة معه مذاق آخر، فهو يقول بالممارسة الممتنعة عن القول / البوح: إن الصداقة تقود للإلتصاق بجذر المحبة ، وأن من لا يصونها –الصداقة- غير جدير بأن يكون وفياً لأي شيء، بما فيه الوفاء للقيم والمبادئ والإنسان.

وأنا هنا، لا لأقول له أنت عطر شعريتنا اليمنية المعاصرة ، فذلك من باب تحصيل الحاصل ، ولكنني لأقول له أنت بعض ما تبقى من شجر الصداقة .. الصداقة التي تكالب عليها تعب السنون وأرق ما تبقى من العمر.

وإلى أن نلتقي. لأنني لا أحب كلمة الوداع، لا أجد ما أقوله لك أخي وصديقي الجميل بعد هذه التداعيات الوجدانية التي هي أقل القليل مما تستحقه من تقدير ووفاء لعشرة عمر جميلة خطوناها وخططناها معاً في الداخل وفي الشتات الذي ما تزال لعناته تلاحقنا.. لا أجد ما اقوله لك سوى أنني أعشقك شاعراً ، وأحبك صديقاً، وأفتخر بك كاتباً وناقداً، وأعتز بك إنساناً .

يكفي أنك طيلة هذه الرحلة المديدة من العمر كنت أنت أنت، كنت ذلك الصديق الشاعر الذي لا يقول ما لا يلزم من القول ، حين يكون الكلام عملة القتل.